ていねいな暮らしをしたい。小さなことに喜びを見つけ、ささやかな特別で毎日を彩りたい。巣ごもりの生活で溜まっていく心の垢を、そうやって洗い流したい。

だから見よう見まねで、ていねいな暮らしを始めることにした。

花を買った。白い花だ。「プレゼントですか?」と聞かれた。「自分の部屋に飾るんです」と答えた。花瓶も一緒に買って、窓辺に挿す。殺風景な部屋が、ふっと息を吹き返す。

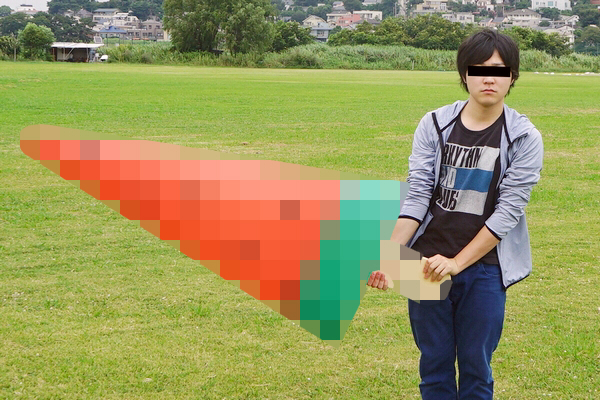

鉄柱を買った。長さ1m、重さ2.5kgの鉄柱だ。「何に使うんですか?」と聞かれた。「自分の部屋に飾るんです」と答えた。手に取るとひんやり冷たく、持ち上げるとずっしり重い。鉄柱に表情はなく、ただ純粋に鉄であった。

マカロンを買った。色とりどりのマカロンだ。ちょっといいことがあった日に、あるいはうまくいかなかった日に、1つだけ食べよう。中までたっぷりとつまったクリームと、ひとときの幸せが口に広がる。

鉄柱を8本買った。鉄パイプとは違って、中までたっぷりと鉄がつまっている。表面はすべすべしていて、指に引っかかるところがない。銀色をした、のっぺらぼう。

鉄柱をサンドペーパーで磨き、専用塗料を何層にも塗る。一つ一つ、手間をかけて、手作りで。ていねいな暮らしには、そういう工夫が大切だと聞いたから。

鈍く光る艶は跡形もなく消え、残ったのは錆びた鉄柱。指で触れると凹凸があって、茶色と黒のグラデーションがそそる。無機質な鉄に、少しだけ面影が生まれた。

8本すべてを、窓枠にはめる。

鉄格子が完成した。

まるで牢獄にいる気分だ。見慣れた景色も鉄格子越しに眺めると「シャバ」という感じがして、毎日にささやかな特別が生まれた。

鉄格子の隙間から見上げる空はいつもより青く、雲はいつもより高い。隣家から聞こえてくる声はいつもより楽しげで、風に揺れる木々はいつもより涼しい。8本の鉄柱をはめるだけで、世界はこんなにも広く感じる。

ただ実のところ、僕が望んでいたのは鉄格子そのものではない。むしろその逆だ。つくった鉄格子を、壊したかったのだ。

そう、「脱獄」である。

小学生のころに『大脱走』という映画を観て以来、脱獄の妄想に執着していた。看守との駆け引き、入念な準備。いざ抜け出すときの緊迫感、そして青空の下に飛び出すカタルシス。

実家の物置にこっそり入っては、ここに収監されたら、どこにトンネルをつくろうかと考えた。友人の家に遊びに行っては、ここに収監されたら、どの壁をぶち破ろうかと考えた。いつどこに閉じ込められたとしても、シミュレーションは万全だった。

中でも最高の脱獄はやっぱり、幽閉の象徴たる鉄格子を切断し、外の世界へと飛び出すことだ。30歳を越えたいま、妄想を現実に移そう。

鉄格子から脱獄するなら、絶対に使おうと決めていた道具がある。「やすり」だ。

脱獄といえば、やすり。その固定概念を、どこで植え付けられたのかは覚えていない。どれだけの時間をかければ、やすりで脱獄できるのかも分からない。だけども、鉄柱を溶接したり、ハンマーで壊して一気に脱獄するのでは、風情というものがない。ていねいに、そして秘めやかに遂げることで、喜びも倍増する。だからやすりで、手間をかけて、少しずつ、少しずつ鉄格子を削る。

こうして始まったのだ。脱獄のある、ていねいな暮らしが。

◇

囚人の朝は早い。家族が起きる前に布団を抜け出して、監獄へと移動する。窓から差し込む朝日が、机に縞模様の影をつくっていた。やすりを右手に構え、鉄柱へそっとあてる。

ゴリゴリ、ゴリゴリ。静かに響く。『穴』という古い映画にもやすりで脱獄を試みるシーンがあったが、金切り声のような高音が不快だった。僕の脱獄はそれよりもずっと低く、深い音がゆったりと流れる。これならば家族にも気づかれないだろう。そう、これは脱獄だから、決して誰にも悟られてはいけない。僕だけが知っている秘密の企み。

目を閉じ、まるで瞑想をするようにこする。30分ほど削っても、鉄柱には少しの傷がついただけ。でも時間はたっぷりとあるから、焦らずじっくりと、脱獄をしながら暮らしていく。晴れの日も、雨の日も、僕はやすりをていねいにこすりつづける。

◇

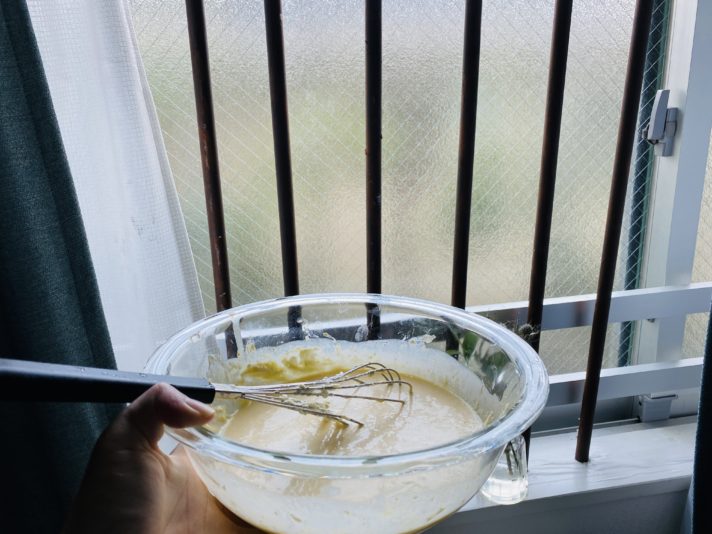

暖かい昼下がりには、チーズケーキを焼こう。表面を焦がした、バスクチーズケーキがいい。クリームチーズを常温に戻し、グラニュー糖と卵、薄力粉と生卵を混ぜる。左手にボール、右手で泡立て器をしっかりと握って。力を込めて、気持ちを込めて。

ああ。

似ている。

ケーキの生地を混ぜるのも、脱獄するのも同じ所作。ここ5日間、毎日やすりを削っているだけあって、泡立て器を持つ手も慣れたものだ。映画『ベストキッド』では主人公が家事手伝いをしているうちに空手の型をマスターしてしまう描写があったが、それと同様の原理である。ていねいな脱獄の先には、おいしいチーズケーキが待っているのだ。

ケーキをオーブンで温めている間には、紅茶を淹れよう。紅茶だって、ていねいに淹れると味が変わってくる。少し高めの位置から、跳ね返らないくらいの量を、垂らすようにするといい。決して慌ててはいけない。ゆっくり、ていねいに淹れてあげることで、香りたつ味わいを楽しむことができる。角砂糖を1つ沈めて、カランカランかき混ぜる。

こする。

かき混ぜる。

例年より早い春の日差しに、透き通った紅茶がきらりと光る。

焼きあがったバスクチーズケーキの焦げ茶色は、錆びに似ていた。

◇

脱獄を始めて、10日が経った。早朝に脱獄、トイレにいくふりをして脱獄、風呂あがりに脱獄。「隙あらばプリズン・ブレイク」のルーティンがすっかり染み付いて、もう無意識に脱獄をしている。習慣は意思に勝るというが、脱獄もまたしかり。ご飯を食べるみたいに、呼吸をするみたいに、脱獄ができればしめたものだ。

そうそう、ご飯といえば、最近お箸の使い方を練習している。

綺麗な箸づかいは、その人の内面をも綺麗にするから。

もちろん、脱獄も同じだ。

最初のうちは何度も手がブレて、力が分散してしまった。だから削るべきメインストリートの周辺が、ひっかき傷をつけたみたいに剥がれている。そして何度もそういうミスを繰り返しているうちに、段々と「顔」のような模様が浮き上がるようになった。

毎日削っている横一文字の凹みが口で、塗装の剥がれた二箇所が目。ヘンテコだけど、どこか可愛げのある、そんな顔が見えてこないだろうか。

「シミュラクラ現象」と呼ばれる現象がある。人の脳は3つの点が集まった図形を見ると、顔と認識してしまうのだ。だからこの鉄格子に浮かび上がる顔も、脳のバグでしかない。

そんなことはわかっているけど、毎朝毎晩、暇さえあればやすりを当てていると、不思議と顔に息吹が宿りはじめる。彫刻師がクスノキから仏像を彫り出すみたいに、鉄は削れば削るほど表情を帯びていく。

そうして脱獄をつづけるうちに、「それ」に対してなんだか愛着が湧いてしまった。

それの口に、そっとやすりをあてがい、ゆっくりと前後に揺する。ゴリゴリ、ゴリゴリ、鈍い音が鳴る。まるで子どもの歯を磨いてやるように、ていねいに辛抱強く、何度もこする。深く削れば削るほど、それの口が開いていく。

にっこりと笑っているみたいだ。それが嬉しいと、僕も嬉しい。

◇

15日目。花が枯れた。

脱獄は順調だ。最初はかすり傷程度だったのが、今ではくっきりと一本の溝が通っている。溝が深いと力点が集中するのか、それとも技術が上達したのか、日を経るごとにどんどん脱獄のペースが上がっていく。毎日の成果がはっきりと見て取れるようになって、気持ちがいい。

花はすぐに枯れてしまうけど、鉄柱は毎日変化する。そんな愉しみが、削りとった一本の溝みたいに、ゆるんだ日常にピンと線を引いてくれる。花瓶には新しい花を挿そう。

20日目。手に鉄の匂いがこびりつくようになった。洗っても洗っても落ちない。鉄の匂いは血の匂いに似ていて、なんだか落ち着かない。ていねいな生活を送るには、香りだって大切にすべきだと聞いた。

だから気怠い夕暮れには、アロマに頼ろう。アロマボトルに、スティックを挿しておくだけでいい。一本、また一本と挿すうちに、部屋いっぱいに爽やかな香りが広がる。

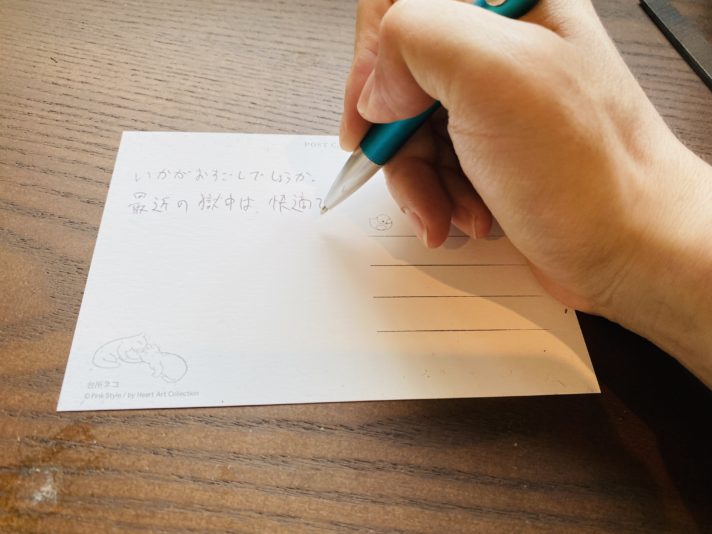

香りで気分が乗ってきたら、手紙を書くのがいい。手紙にも染み込んだ匂いが、封筒に乗って届けば素敵だから。字を書くのは得意じゃないけど、もちろん綺麗に書くより、ていねいであることが大切だ。一字、また一字と書くうちに、相手を想う気持ちが育まれる。

25日目。寒さがまた戻ってきた。そのせいか、最近やすりを持つ右手首が痛い。特に寝るとき、じんじん唸るように痛む。せっかく勢いに乗ってきた脱獄も、ここでペースが落ちてしまった。脱獄のイップスだ。手首にサロンパスを巻いて、負担をかけないよう慎重に削っていく。

「それ」の口はどんどん裂けていって、その異形から、思わず目を背けてしまうこともある。鉄柱は残り、四分の一ほどだ。

◇

29日目。ただ、脱獄がつづく。冷たい鉄柱を、冷たいやすりでこする。溝は随分と深くなって、終わりが近づいてきた。「それ」はもはや顔の原型を留めていない。

痛む右手から、また血の匂いが漂ってくる。忌々しさのあまり、ふと冷静になった。

僕は一体、なにから逃げようとしているのか。ていねいな脱獄は、僕の悩みを解決してくれるのか。そもそも、ていねいな生活とは、なんだろうか。

革靴をぴかぴかに磨くことだろうか?

手作りのブレスレットを、プレゼントすることだろうか?

シャツのシワを整えることだろうか?

いや、違う。どれも僕を満たしてはくれない。

本当は気づいていた。チーズケーキを焼いたって、箸をうまく使ったって、手紙を書いたって。そんなことでは、ほんの気休めにしかならない。

花が、また枯れた。

僕は悟った。いくら部屋からていねいな暮らしを送っても、心の奥底にこびりついた暗い垢は取り除かれない。鉄格子を越え、窓の外にでた先にしか、新しい世界は待っていない。早く、一刻も早く、ここから出なければいけない。

◇

そうして、ひと月と3日が経った朝。ついにその時がやってきた。鉄柱を握り、やすりを上下させる。呼吸が荒ぶる。鼓動が早まる。ていねいかどうかなんて、もう気にしていなかった。醜くくてもいい。鼻水が垂れてもいい。脱獄への欲望を剥き出しにして、目の前にある鉄格子を荒々しく削る。

突然、鉄柱が音もなく、ぐにゃりと曲がった。

そして、切れた。

太い鉄柱が、すっぱりと切断された。待ち焦がれていた脱獄が、ついに成ったのだ。

ガラス窓を開ける。眩しい朝日に目を細めながら、窓辺に身を乗り出す。ここから飛び出して、外の世界を見よう。ピカピカの革靴を履いて。シャンと伸びたシャツを羽織って。ここではない、どこかへ行こう。

そうやって一歩踏み出そうとしたその瞬間、右足が何かを蹴った。重く冷たい感触は、切断された鉄柱の片方だった。

そしてその端っこにいるのは、かつて可愛がった「それ」であった。

口がすっぱりと切断されたそれは、残った両目で僕を見つめている。まるで捨てられた子犬のように哀れで、僕は思わず「それ」に触れる。ざらざらとした表面に、無数の細かな傷がついていた。その一つ一つが、「それ」と重ね合った日々そのものだった。ただ純粋になった瞬間だった。そうしてハッと気づいたのだ。

このまま外へ飛び出しても、救われることはない。

ケーキをつくり、お茶を淹れても何も変わらなかったのは、心が欠けていたからだ。「それ」を慈しむように手紙を書けばよかった。「それ」の表情を読み取るように花を育てればよかった。誰かの暮らしを上っ面だけ真似したって、真にていねいな暮らしを送ることはできない。

ていねいな暮らしとは、のっぺらぼうの鉄柱に顔を見出すことだ。鉄柱の間から空を眺めることだ。日常を閉じ込める鉄格子から、ゆっくりと脱獄していくことだ。そんな情緒を持ち合わせることだけが、こびりついた垢を洗い流してくれる。

僕は窓辺から足を降ろし、再び「それ」にやすりをあてた。

◇

また花が2回枯れたころ。

「それ」は手に収まる大きさに取り出された。

ブレスレットにしよう。

サロンパスを引き剥がし、ブレスレットをつける。ひんやりとした冷たさが、右手首に染みついた痛みを和らげていく。ほのかに漂ってくるのは、鉄でも血の匂いでもなく、どんなアロマよりも僕を癒してくれる魔法の香り。

このブレスレットを身につけて、またケーキを焼こう。また手紙を書こう。今度はきっと、違ったものが手に入るはずだ。

脱獄のある、ていねいな暮らしは、これからもつづいていく。

岡田悠

岡田悠

ぴろぴろ

ぴろぴろ

オモコロ編集部

オモコロ編集部

戸部マミヤ

戸部マミヤ

マンスーン

マンスーン

たかや

たかや

ARuFa

ARuFa

アルゴンらんぷ

アルゴンらんぷ

BIGSUN

BIGSUN