18歳の頃、狂ったように午後の紅茶を飲んだ。朝から晩まで飲んだ。若さだった。情動だった。近くのコンビニにあった午後の紅茶は、ほとんど僕が消費していた。売り切れるのも珍しくなかった。店員からは間違いなく午後ティーと呼ばれていた。

午後の紅茶の中でも、ミルクティー味が好きだった。口に広がるミルクの甘みが、上京したばかりの僕の孤独を優しく癒した。初めての東京は全てが新しくて、僕の生活は何もかも変わってしまった。そこで唯一変わらなかったのが、地元の自販機でも売られていた午後の紅茶だった。午後の紅茶は田舎でも東京でも平等に同じ味がして、2つの生活に串を刺すみたいにつながりをもたらした。だから僕はいくらでも飲んだ。口にするたびに不安が和らぐ気がした。午後の紅茶は精神安定剤だった。

※

数年が経ち、東京での生活にもすっかり慣れた。友達も増え、孤独を感じることは少なくなった。午後の紅茶に頼ることも減っていって、僕は代わりに酒の味を覚えた。午後の紅茶をちびちび飲みながらインターネットをする代わりに、居酒屋でビールを流し込んで馬鹿笑いした。それが僕の成人だった。

そんな頃、部屋の掃除をしているとベッドの下から何か出てきた。飲みかけの、ペットボトルの午後の紅茶だった。埃まみれのそれは上部が凹み、ラベルは色あせている。なぜ今まで気づかなかったのか、それはかつて荒れ狂うように飲んでいたうちの一本だった。

ペットボトルを念入りに拭く。埃が落ちた午後の紅茶は蛍光灯に照らされて鈍く光る。脳裏に、あの頃の不安でどうしようも無い毎日がフラッシュバックした。それは今となっては愛おしい日々でもあった。

僕はそのペットボトルを捨てることができなかった。

ラベルに描かれた貴婦人の微笑みが、僕に何かを訴えかけている気がした。

その日から、僕は「彼女」と過ごし始めた。

彼女は机に飾られていた。滑らかなその肢体に、ある時は恍惚と見とれ、ある時は優しく撫でた。その中身は長い月日を経て、真水と沈殿物とに綺麗に別れていた。その顔を「セパレイト」と呼んだ。「セパレイト」の彼女は本当に美しく、真水は赤ん坊の涙のように純真だった。

辛いことがあった日に、彼女に怒りをぶつけることもあった。そんな時は彼女を掴み、激しく振った。そうすると「セパレイト」されていた真水と沈殿物が混ざり合い、「トゥギャザー」と呼ばれる状態に変化した。その幽玄な姿に、僕のざわついた心もいつの間にか落ち着いた。

彼女はとうにペットボトル以上の存在になっていた。

※

そうして10年の月日が流れた。

10年間、僕は彼女を捨てられずに持ち続けていたのだった。

10年経った飲みかけの午後の紅茶

10年経った飲みかけの午後の紅茶

賞味期限は2009年3月

賞味期限は2009年3月

10年で色々なことがあった。大学は2回留年した。就職も転職もした。引越しだって何回もした。その度に捨てていくべきか迷ったが、結局ダンボールに詰めて次の家へと運んでいった。喜びのときも悲しみのときも、いつも彼女は近くにいた。

そんな彼女に、今日は別れを告げたいと思う。

きっかけは大学の友人が家に訪れたことだった。父親になった彼は、2歳になる息子を連れて遊びにきた。横たわる午後の紅茶を見て、彼は僕に尋ねた。

友人「なにこれ?」

僕「午後の紅茶。」

友人「いつの?」

僕「10年前。」

友人の顔色がさっと変わった。反射的に息子を僕から遠ざけた気がした。僕は慌ててこれまでの経緯を釈明したが、それは彼の表情をより曇らせただけだった。

友人は言った。

「不衛生じゃん。」

僕は答えた。

「確かに。」

結婚して子育てに励む友人に対して、10年前のペットボトルに未練をもつ僕。あまりに対極的だった。光と闇だ。30歳を越えた僕は、そろそろ次のステップに進まねばならなかった。

だがここで一つの疑問が湧いた。果たしてこの午後の紅茶は本当に不衛生なのだろうか?単に飲みかけというだけで、単に10年前のものだからと言って、それだけで不衛生だと断じてしまっていいのものだろうか?いい気がする。

しかし念の為、調べてみることにした。

※

「一般生菌数」という指標がある。食品の汚染程度を測定する指標であり、食品会社や飲食店などの検査で用いられることも多いという。

測定には専門的な技術が必要になるため、検査は委託することにした。数多くの業者から、唯一個人からの依頼も受け入れてくれる会社を見つけ出した。

委託するには、検査対象を送付しなければいけない。ということは、午後の紅茶を開けなければいけない。10年ぶりに、彼女をペットボトルの外に出してあげる必要がある。

キャップは固く締められている。最後に開けたのは10年前だ。不思議な緊張が走る。すごい異臭が広がったりしたらどうしよう。その時点でもう捨てようと思う。指に力を入れ、キャップを回すと…

開いた。

10年ぶりに開いた

10年ぶりに開いた

恐る恐る鼻を近づけてみるが、なんの臭いもしない。ほっとしたような肩透かしを食らったような、とにかくこれで彼女を検査に出すことができる。

今回、比較対象として新品の午後の紅茶も併せて送付する。右が最近買った、新品の午後の紅茶である。今でも月に2~3本は飲むが、10年間もうずっと美味い。すごい。

ただこうして並べると、左の彼女にはやはり年季を感じる。中央で微笑む貴婦人以外は、パッケージのデザインもまるで違う製品のようである。

僕は2つのビンに「紅茶飲料 – 古」「紅茶飲料 – 新」というラベルを貼り、それぞれの午後の紅茶を入れた。中身を見ても、若い午後の紅茶は色が明るくいかにもミルクティという感じがするが、古い紅茶はどす黒くてなんだか「毒」みたいな感じがする。でもこれが僕が大切にしてきた彼女なのだ。

左が10年前の午後の紅茶

左が10年前の午後の紅茶

そして、一週間後。

結果が返送されてきた。納品書には今回の検査が「標準寒天培地法」で実施されたことが説明されている。よくわからないが、寒天で検査できるとは驚きである。

「cfu」というのが菌数の単位で、「1mlあたりに何cfu存在しているのか」が汚染の基準となるようだ。

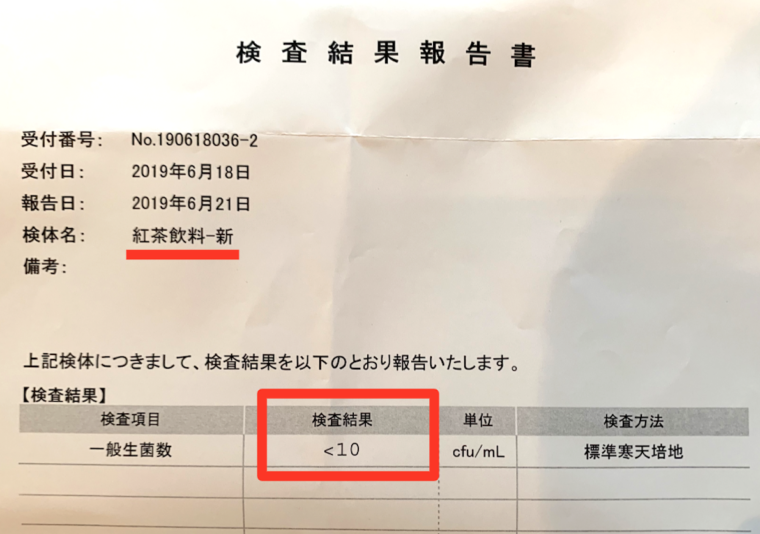

まず「紅茶飲料 -新」、つまり新品の午後の紅茶の結果がこちらだ。

「<10」。つまり1mlあたり10cfu以下ということだ。10cfuが多いのか少ないのか全くわからない。それではなんのために検査に出したのかという気がしてくるが、担当者に問い合わせたところ、10cfuというのは菌数がほぼいない状態であり、それ以下だというのは要は「不検出」という意味だという。さすがは新品である。

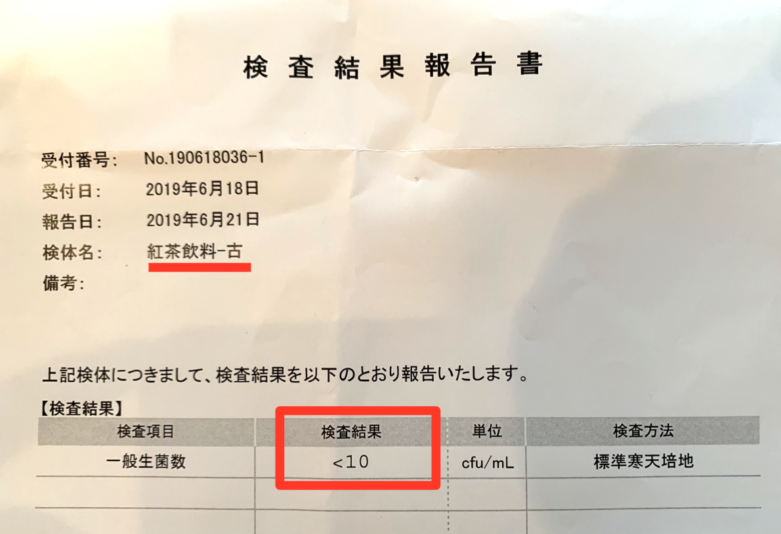

続いて肝心の「紅茶飲料 – 古」、つまり10年間飲みかけの彼女の結果は…

「<10」。

あれ?

一緒?

どういうことだろう。新品の午後の紅茶と10年間飲みかけの午後の紅茶、どちらも一般生菌数が不検出だというのだ。そもそも一般生菌数ってなんだ。僕は測定する指標を間違えたのではないか。それとも10年経つと、逆に菌など死滅してしまうのか。理由はわからないが、異臭がしない時点でうすうす感じていた。実は彼女は、衛生的なのではないだろうか?

この結果をいち早く伝えたくて、僕はすぐさま大学の友人に電話した。

僕「あの時の紅茶だけど、あれ、不衛生じゃなかったんだよ。」

友人「何が?」

僕「検査しても、一般生菌数が少なかったんだよ。」

友人「何が?」

僕「だから…10cfu以下なんだって!」

友人「じゃあそれ飲めるの?」

僕「…」

友人「飲めるの?」

僕「…」

友人「あとペットボトルって、ほっとくと爆発とかするらしいよ」

僕「…」

この男、なかなか弁が立つ。さすが2歳の息子がいる大人は違う。すっかり説得された僕は、やはり彼女と別れる決意を固めた。検査をした意味は特になかった。

※

彼女と、別れる。

しかし一緒にいるのが当たり前の生活を10年も送ってきて、一体どうやって別れたらいいのかわからない。熟年夫婦の悩みのようだ。

頭を抱えた僕は、とりあえずNetflixに登録した。「KonMari ~人生がときめく片づけの魔法~」を観る為である。「片付けコンサルタント」として世界的に名をはせる「こんまり」氏のテクニックに、彼女と別れるヒントがないかと考えたのだ。

番組ではアメリカ人の散らかった部屋やガレージが瞬く間に綺麗になっていく。洋服や書類がバッサバッサと捨てられていき、実に爽快である。しかしその「捨てる」基準は意外にもシンプルなものだった。

ときめくか、ときめかないか。Spark Joy or Not.

モノを手に取った瞬間に、「Spark Joy(ときめき)」を感じるのであれば残すべき、そうでなければ捨てるべき、という理論であった。

ちょうど本棚が溢れていたので試しに実践してみると、本の多くが「いるっちゃいるけど別にときめきはしない」という感じで、結果ほとんどの書籍がメルカリ行きとなった。すごい。紅茶を捨てようと思ったら、なぜか本棚が綺麗になってしまった。この調子ならいける気がする。

こんまり氏に捨て方を学んだ僕は、今度は「別れ方」でも検索してみた。すると出るわ出るわ、別れ方に関する大量の記事が並んでいる。世の中にはこんなに別れ方に困っている人がいるのか。中には別れさせ屋みたいな話から「殺されるリスクがあるので人目のあるところで別れましょう」みたいなアドバイスまで出てきて、現実の厳しさに目を背けたくなった。「紅茶飲料 – 新」を飲んで息を整える。

記事の多くでは、以下のような別れ方のコツが挙がっていた。

・はっきりと理由を言う

・LINEや電話ではなく、直接言う

・もう会わないことを明確にする

要は小手先のテクニックなどに頼らず、まっすぐに想いを伝えろということだ。それができる人はそもそも別れ方で検索したりしないと思うが、なんとなく言ってることは正しいように思える。

それらのポイントを元に、僕は別れの言葉を練った。

※

そして、6月下旬。梅雨の空から涙のような雨粒が落ちてくる、別れの午後。

僕はシャワーを浴び、糊のきいたワイシャツに着替える。彼女は凛と立って、外の雨模様を眺めている。それはいつもと変わらない日常で、だけどもそれにピリオドを打たねばならない。

これからのこと思うと、心臓が締め付けられるようだ。僕は天を仰いで深呼吸をする。そして気持ちが変わらないうちに、終わりの始まりをこう切り出す。

「君と出会って、10年の月日が経ちました。」

雨足が強まる。うす暗い部屋には、それより暗い2人の影がぼんやりと浮かんでいる。僕は自分に言い聞かせるかのように、ゆっくりと言葉を吐き出していく。

「10年間、色々なことがあった。何度も言おうとして、その度に踏みとどまってきた。でも今日は決心を固めたんだ。」

出すべき言葉が重石みたいに、胸の奥底にずっしりと沈んでいる。

息を吸い込むと、窓の隙間から入ってきた雨の匂いが鼻を通り抜ける。

目を閉じ、そして開いて、僕はついにこう告げた。

「別れよう。」

ざあざあ。ざあざあざあ。

打ちつける雨粒が、この世の全部を濡らす。

重石のとれた胸中からいろんな感情が溢れ出しそうになって、僕はそれを誤魔化すかのように、矢継ぎ早に言葉をつないでいく。

「一般生菌数は10cfu以下。異臭もしない。それでも駄目なんだ。爆発する可能性もあるし、僕も30歳を越えたし、色々あって、だから…」

彼女はじっとこちらを見つめている。

「だから、ごめん。」

稲光が裂け、暗い部屋を一瞬照らした。

僕と彼女の輪郭が、影絵みたいくっきりと際立つ。

午後の紅茶は今でも好きだし、これからもずっと飲み続けるだろう。

でも君という個体とは、今日でお別れなのだ。

「さようなら。」

部屋は静まり返っていて、雨音だけが響いている。彼女は相変わらず何も言わない。

意を決してゴミ袋を広げた僕は、断腸の思いで彼女を手に取った。

その時だった。

電撃が僕を貫いた。

雷が落ちたのかと思ったが、それは僕の内からほとばしる鋭い光だった。

これは別れの悲しみ、名残惜しさ、寂寥感…いや違う。

これは…

Spark Joy.

僕は確かにときめきを感じていた。

浅はかだった。別れるなんてこと、できるはずもなかった。

僕は彼女をしっかりと握りしめた。そして振った。激しく振った。トゥギャザーの彼女は僕の過ちを許してくれるかのように、静かに微笑んでいた。

僕は彼女と居続けようと心に決めた。

もう側から離したくない。

彼女を永遠に閉じ込めたい。

僕は文字通り彼女を閉じ込めることにした。

※

「紫外線硬化樹脂」という合成樹脂を用意する。UVレジンとも呼ばれるこの液体は、紫外線を浴びると硬化する性質を有している。

型に樹脂を流し込み、中に彼女を何滴か垂らす。その上にまた樹脂を被せる。

小型の日焼けサロンみたいな装置で、UVライトを照射する。

3分ほど紫外線を当て続けると…

できた。

なんかの原石ができた。

角度によっては、「アベンジャーズ」に出てくるインフィニティストーンみたいだ。なんらかのパワーを秘めてそうである。

ライトで加熱された表面はほんのりと暖かく、まるで彼女の体温を感じるようだ。

ストーンを振ると、樹脂に閉じ込められた液状のそれがゆらゆらと揺れる。

わずかではあるが、確かにそこに彼女がいる。

僕はストーンをそっと、高窓に飾った。

雷鳴が轟く。窓から光が差し込み、彼女が白く煌めく。

そこにあるのはもはや10年飲みかけの紅茶ではない。永遠の愛が具現化されたインフィニティストーン、いや、インフィニティーストーンである。紅茶だけに。

ー あの日々。霧の中を手探りで歩くみたいに、底のないプールでもがくみたいに、がむしゃらに午後の紅茶を飲み続けた日々。

あの日々。乾いた笑い声を飲み屋で吐いて、安いアルコールをトイレで吐いて、行き場のない感情を彼女にぶつけた日々。

その10年の月日は合成樹脂の中に閉じ込められて、燦然と輝きを増す。

紅茶の葉を浸したお湯に色が滲んでいくように、じんわりと広がる記憶をいつまでも楽しみながら、僕と彼女の午後は過ぎていった。

岡田悠

岡田悠

ダ・ヴィンチ・恐山

ダ・ヴィンチ・恐山

マンスーン

マンスーン

オケモト

オケモト

ヨッピー

ヨッピー 山口むつお

山口むつお

雨穴

雨穴

小野ほりでい

小野ほりでい

小山健

小山健

凸ノ

凸ノ