あけましておめでとうございます。

いきなりですが、去年めちゃくちゃ良いあるあるネタを一つ思いついたんですけど、「これ絶対にウケるやつだからここぞというときに出そう」と温存していたので、2015年、幸先の良いスタートを切るために満を持してここで発表したいと思います。

![IMG_0165[1]](https://omocoro.jp/assets/uploads/IMG_01651-e1420439504932.jpg)

でも、せっかくおもしろいあるあるネタなのに伝わらないともったいないので、そもそも「あるあるネタとは何か?」ということを、あるあるネタの歴史を振り返りながら説明していきます。

この記事の笑いどころは去年思いついたそのあるあるネタの1ヶ所のみなので、万全を期したいと思います。

あるあるネタとは?

Wikipediaによると、

あるあるネタとは、日常生活などで多くの人が経験しているような身の回りの些細なことを挙げたり、観客の共感を得ることで笑いを誘う演芸などの手法のひとつである。

とありました。

しかし、あるあるネタはただ共感を得ればいいというわけではなく、ほとんどの人が普段まったく意識していないけど言われてみるとたしかにあるというところを突くための観察力と気づき、そして、いい具合のところを掘り出してくるセンスが必要になります。

さらに、Wikipediaによると、

あるあるネタという呼称は1990年頃に定着した。

とありました。

もちろんそれ以前にも共感の笑いは存在しましたが、“あるあるネタ”という言葉が生まれたのがそのくらいの時期で、自分が初めてあるあるネタという言葉を聞いたのはあるテレビの深夜番組のお笑いブーム特集でした。

90年代 あるあるネタ黎明期

その番組では、当時のボキャブラブームを発端としたお笑いブームに関する特集が組まれ、お笑いのネタの種類の説明の中であるあるネタが漫才やコントなどと並べられて紹介されました。

ここであるあるネタをやっている主な芸人として名前を挙げられていたのが、

・つぶやきシロー

・ふかわりょう

・だいたひかる

の3人でした。

![IMG_0162[1]](https://omocoro.jp/assets/uploads/IMG_01621-e1420440166967.jpg)

中でも、BGMにのせて相手にダメージを与える一言を発していくという形式のふかわりょう「小心者克服講座」は現在のあるあるネタの原点とも言えるネタで、後に書籍化もされました。

このネタの影響が大きすぎたせいか、この頃はあるあるネタといえば、ピン芸人、そしてシュールというイメージでした。

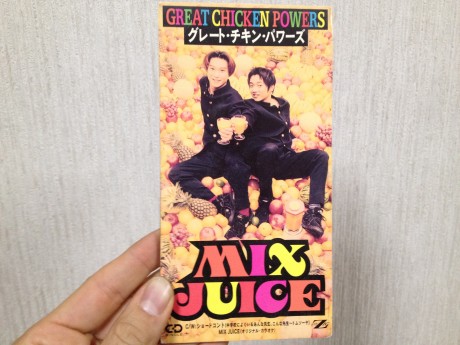

例外として、まったく同じ時期に「中学校によくいるあんな先生、こんな先生」というあるあるネタをやっていたにもかかわらず、コンビで、なおかつシュールというイメージからかけ離れていたのが、この当時アイドル的な人気を誇っていたグレートチキンパワーズでした。

「中学校によくいるあんな先生、こんな先生」は、グレートチキンパワーズのデビューシングル『MIX JUICE』のC/Wにも収録されていますが、グレートチキンパワーズはこの後に『爆笑オンエアバトル』に挑戦して番組史上唯一のボール0個を記録し、お笑い界から抹殺されてしまいます。

00年代 あるあるネタ発展期

そんなあるあるネタ黎明期を経て2000年代に入っていくと、NHKでは『爆笑オンエアバトル』が始まり、『M-1グランプリ』や『R-1ぐらんぷり』などの賞レースが開催されるなど、お笑い芸人がテレビでネタを披露する機会が増えていきます。

この時期を代表するあるあるネタが、いつもここから「悲しいとき」と、テツandトモ「なんでだろう」でした。

いつもここからはがぶ飲みミルクコーヒーのCMでネタ番組をすっ飛ばしていきなりお茶の間に登場し、テツandトモの「なんでだろう」は「毒まんじゅう」とともに2003年の流行語大賞にも選ばれました。

http://youtu.be/xQG5u3bhk5Y

いつもここからの「悲しいとき」はこれまでのあるあるネタにスケッチブックを使ったイラストの要素をプラスし、テツandトモの「なんでだろう」はあるあるネタを歌にのせるという、それぞれこれまでのあるあるネタに新しい要素を取り入れたものでした。

その後も『エンタの神様』や『笑いの金メダル』などのネタ番組が新たに始まり、お笑いブームは継続していきます。

2000年代中盤を代表するあるあるネタといえば、何と言ってもレギュラーの「あるある探検隊」でした。

このネタはリズムに乗せて七五調であるあるを発表していくというオーソドックスなあるあるネタに見せかけて、舞台上で白目を剥いて立ったまま気絶してしまった西川くんを助けるためにあるある探検隊を呼ぶというめちゃくちゃな導入から、あるあるネタを言うという前提を振りにして途中から「力士に鼓膜を破られる」などとまったくないことを言っていく従来までのあるあるネタに対するカウンター要素を持ったネタでした。

さらに2000年代後半には、天津木村の「エロ詩吟」というあるあるネタに伝統芸能とド直球の下ネタを取り入れた禁断の組み合わせが流行ってしまうという不測の事態が起こります。

このように2000年代は、あるあるネタにまったくべつの要素を掛け合わせて新しいあるあるネタのフォーマットを作り出すというムーブメントが主流でした。

10年代 あるあるネタ末期

2010年代に入ってもその流れは変わらなかったものの、天津木村の「エロ詩吟」以降、「エロ詩吟」のインパクトを越えないといけなくなった為にあるあるネタに足される要素がディープになっていき、あるあるネタがややカルト的な方面に向かい始めます。

その代表例が、あるあるネタに地方の闇を取り入れたスリムクラブの「沖縄ダークあるある」と、あるあるネタにクズの要素を取り入れたキャプテン渡辺の「パチンコあるある」です。

http://youtu.be/I-CHb8TKPPQ

とくに、キャプテン渡辺のパチンコあるあるはR-1ぐらんぷりの予選史上最もと言っても過言でもないくらいウケたにもかかわらず、ネタが地上波のゴールデンに適さないと判断されたのか、準決勝で落とされるという憂き目に遭いました。

あるあるネタが先鋭化しすぎた弊害と言っていいかもしれません。

あと、あるあるネタとは関係ありませんが、コンビなどを解散してピンになったばかりの芸人はなぜか海パン一丁になってネタをやる傾向にあります(小島よしお、キャプテン渡辺、とにかく明るい安村など)。

そして、今現在、もっとも最先端に位置するのがレイザーラモンRGのあるあるネタです。

最初に「○○のあるあるを言います」とあるあるのお題を発表し、とにかく自分が歌いたい曲にのせて「○○あるある早く言いたい〜♪」と歌い続けていっこうにあるあるを言わず、ほぼフルコーラスを歌いあげてから最終的に「〜〜しがち」「〜〜がち」という語尾で何でも強引にあるあるネタとして着地させてしまうという力技で、核となるあるあるのクオリティが高くても低くても成立してしまうという最強のフォーマットを作り上げてしまいました。

あるあるネタに替え歌+懐メロ+モノマネ+即興性などのあらゆる要素をぶち込んだこのフォーマットはおそらくあるあるネタの到達点であると思われます。

こうしてあるあるネタが進化するとこまで進化した結果、オーソドックスな従来までのあるあるネタは本職であるお笑い芸人の手元から離れ、誰にでも作れるという手軽さから一般人のものとなり、ジャンル別にまとめられたあるあるネタの本が多数出版されたり、Twitterであるあるネタをつぶやくネタbotが多数作られたりしているというのが現状です。

そんなこれまで歴史を踏まえ、いよいよ去年思いついたあるあるネタを発表したいと思います。

冷凍食品

冷凍食品

ヨッピー

ヨッピー

マンスーン

マンスーン