画像出典:農林水産省「にっぽん伝統食図鑑」-https://traditional-foods.maff.go.jp/menu/so

『蘇』とは……

古くは飛鳥時代(592~710年)から食されていたとする、牛乳を煮詰めて作る畜産加工品。

2020年頃、病の蔓延により人との接触が避けられていた期間、牛乳消費奨励の潮流もあり突如日の目を浴びた。

現在2024年。いつか作ってみたいなと思いつつ、4年が経ちました。怠惰って恐ろしいですね。

そんなある日、談笑中に僕の友人が言いました。

ああ~……ね。皆さんの周りにもいませんか? こういう意味のないホラを吹くヤツ……

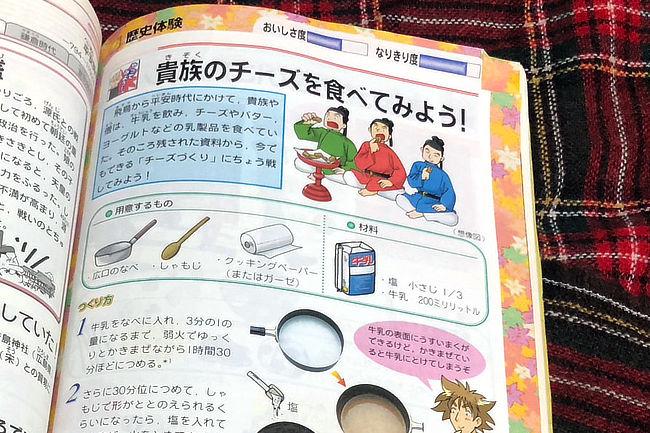

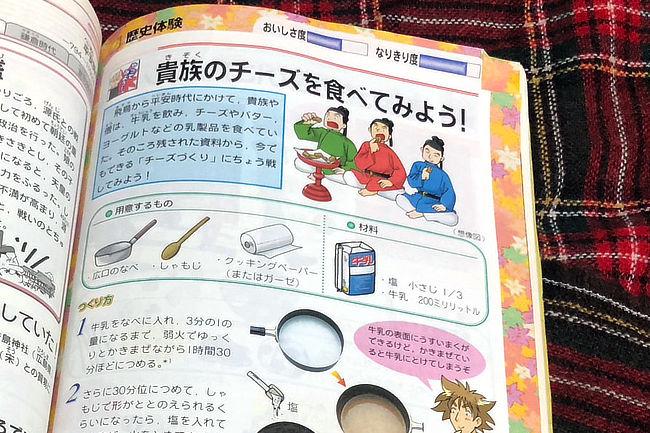

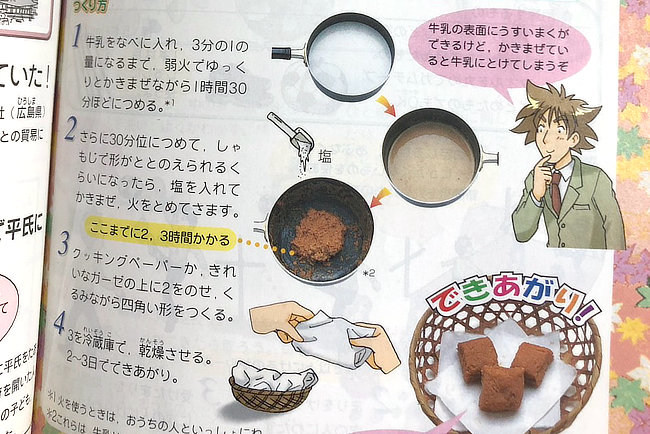

「貴族のチーズを食べてみよう!」

2003年5月1日発行の進研ゼミ冊子

友人は「いつか蘇を作ってみたい」を引きずり続け、2003年5月発行の進研ゼミのレシピを20年保管していたらしいです。

本当だったんだ。ごめんよ嘘こけなんて思って。

そういうワケで、そんな友人の夢(?)を叶える(?)べく、20年の時を経て『蘇』を作ります。

寺悠迅:ライター。元進研ゼミ受講生。蘇は初めて。

友人:ライターの友達。元進研ゼミ受講生。蘇は初めて。

せっかくなので、20年の間に蓄積した知識や経験をフル動員し「蘇に合いそうな飲食物」も用意しました。目指せマリアージュ※!

※マリアージュは飲料×料理の良い組み合わせのことを言うとされていますが、ここでは食材×食材の良い組み合わせも含むことにしています。

蘇(2003年進研ゼミレシピ)

2020年の”蘇”再興以降、様々なレシピ(とはいえ基本的に牛乳を煮詰めるだけ)が出回りましたが、今回は2003年当時の進研ゼミ付録冊子の再現を試みます。

用意するものは塩、牛乳(無調整牛乳)。そして煮詰めるための時間だけ。

今回はレシピの3倍の分量、即ち牛乳600mLと塩小さじ1で作っていきます。

「大人になった僕たちは、時間を用意するのが一番難しいかもね」的なことを言おうかと思いましたが、しゃらくせぇので踏みとどまりました。皆さんが作る際は存分に言ってください。

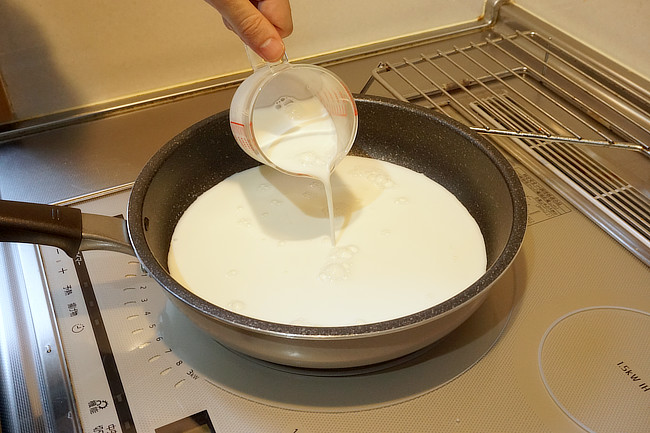

牛乳600mLを煮詰めていきます。面積の広いフライパンを用いるとたぶん時短になります。

煮詰めるったら煮詰めます。

およそ1時間経過

画的な変化が乏しく不安になってきますが、あたりには甘~い乳の匂いが漂っています。幸せの匂いですね。

量が減り、鍋底を撫でるたびに底が見えるようになってきました。

次第にベタつき始め、この後の洗い物が憂鬱になる瞬間がありますが臆することなかれ。このまま火を入れ続ければ――

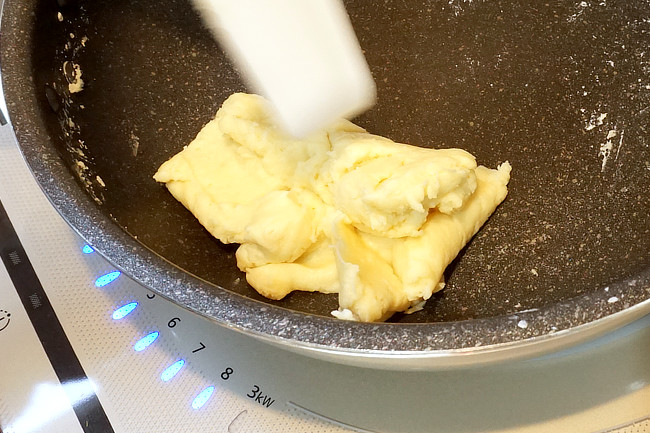

およそ1時間30分経過

――この通り。お湯で戻すマッシュポテトのような粘度になって、綺麗にまとまります。

劇的な変化に慄いてカメラを構え忘れましたが、この辺でしっかり塩:小さじ1を投入しています。

この状態に達するとボロボロと崩壊を始めたり、あからさまに焦げやすくなったりと、地平線に破滅の影が揺らぎ始めるので勇気ある撤退をオススメします。

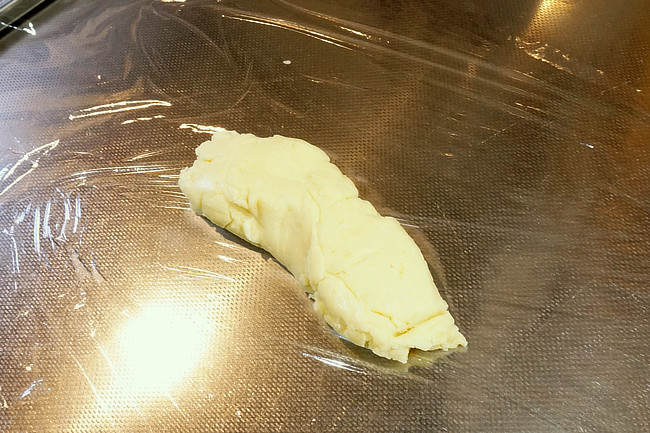

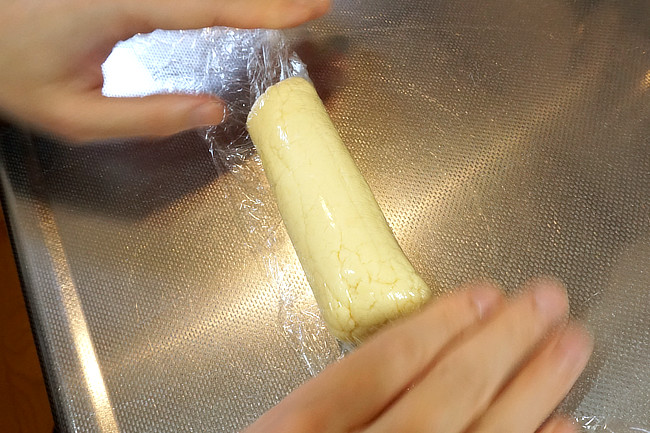

ラップに包んでの成形作業を友人がやってくれました。うまいものですね。

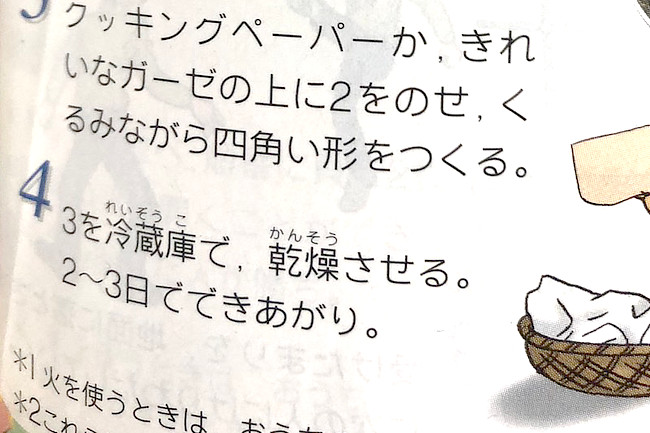

本来はここから2~3日冷蔵庫で乾燥させます。レシピに一通り目を通さずに作り始める人類が「先に言え!!!!」と逆ギレするポイントです。先を見ろ。因果は帰巣本能に従うだけ。

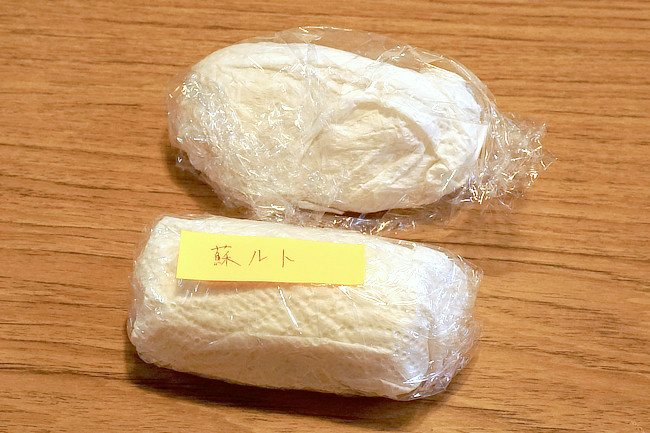

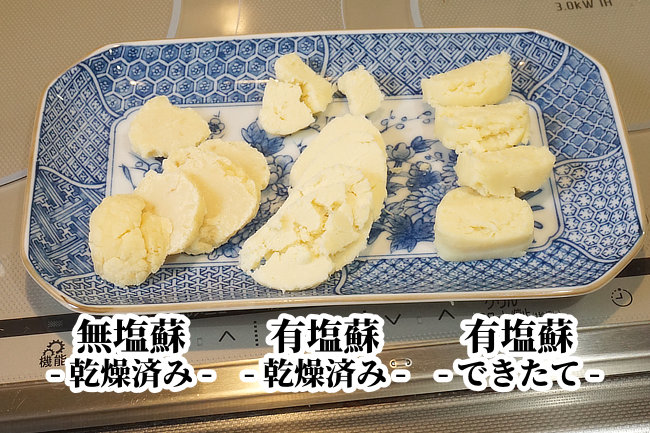

そんなワケで、2日前に乾燥させておいたものがこちらです。

上段の不細工な2つが拙作

どうしても友人と時間の都合が合わないので、あらかじめ仕込んでおきました。

ゆえに、今回は「有塩蘇(できたて)」「有塩蘇(乾燥済み)」「無塩蘇(乾燥済み)」の三種食べ比べができます。唆るぜこれは!!

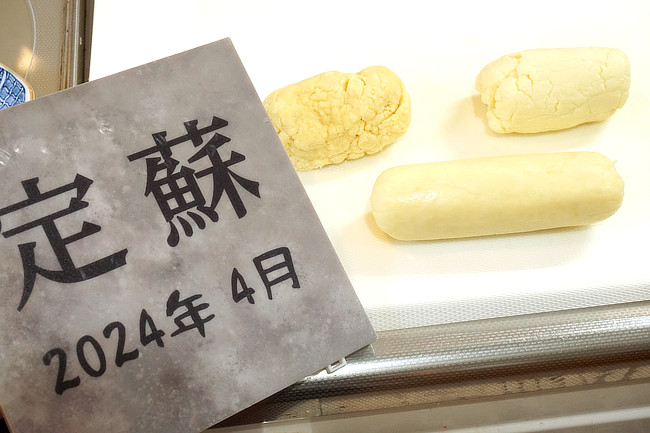

あ、ちょっといい? せっかく20年越しに作るんだから、なにか記念碑的なものがあったらいいかなと思って……

あ、ちょっといい? せっかく20年越しに作るんだから、なにか記念碑的なものがあったらいいかなと思って……

……もしかして……

……もしかして……

やっぱ定”蘇”か

やっぱ定”蘇”か

(こういうの当てられるのが一番ヘコむな……)

(こういうの当てられるのが一番ヘコむな……)

……そんなことより、蘇の白さが気になる方もおられましょう。進研ゼミ冊子のできあがり!と比べてもこの通り。生菓子と焼き菓子くらいの差がある。

メイラード反応を考慮した「蘇」の作り方と加熱条件による味わいの違い-https://note.com/sarisally1/n/n759d4eb9e579

どうやら、蘇が色づくメカニズムはメイラード反応といい、牛乳の量や煮詰める鍋の経、火加減、時間などによって大きく変わるそうです。

レシピでは深めの鍋を使っているのに、煮詰める時間を短縮しようと経の大きいフライパンを使ったのが仇となったのかもしれません。

「2、3時間かかる」って書いてあるのに1時間半で出来たからおかしいと思ったんだ。

素人の浅知恵で工夫して、レシピ通りに作らないからこういう事態を招く。料理は化学なのに。我々は20年で何を学んだというのだ。

まあ、いいだろう! 別に! 白い蘇もあるらしいし!

まあ、いいだろう! 別に! 白い蘇もあるらしいし!

作り直す時間もないし!

作り直す時間もないし!

挫けぬ心を学びました。

気を取り直し、適当な大きさに切り分ければ――

20年越しの蘇パーティ、開幕です。

蘇×煌(ファン)

飲み物としてウーロン茶の煌(ファン)を用意しました。

20年前はそこら中にあったのに、今は2Lボトルとドリンクバーでしか見かけなくなりました。

煌を選んだのはこういうロジックです。

……

……

じゃあ、これでIt’s so funじゃん

じゃあ、これでIt’s so funじゃん

天才か?

天才か?

さながら飲み会末期の様相ですが、銘々ノンアルコールでやっております。よろしくお願いします。

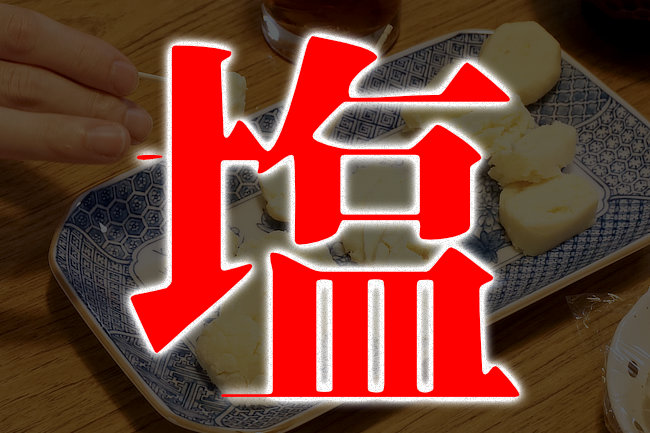

蘇単品

心の片隅に引っかかること20年。満を持しての邂逅です。果たしてお味のほどは――

え、成人男性の一日あたりの塩分摂取目安って7.5gだっけ? これ全部食ったら死……?

え、成人男性の一日あたりの塩分摂取目安って7.5gだっけ? これ全部食ったら死……?

いや、いっぺんに全部は食わないし。あと塩分摂取量に関しては元がだいぶ厳しいから。みんな大丈夫じゃないから大丈夫

いや、いっぺんに全部は食わないし。あと塩分摂取量に関しては元がだいぶ厳しいから。みんな大丈夫じゃないから大丈夫

――すみません。20年越しの感慨とか無く、しょっぺえとしか言いませんでした。

しかし、塩辛さのインパクトを乗り越えると牛乳の素朴な甘味が感じられてとても美味しいです。

発酵していないぶん、臭みが全くないチーズのよう。『貴族のチーズ』の異名は伊達じゃない。

単品で食べるなら無塩が一番いいわ。牛乳の甘味がよくわかるし、二日寝かせて乾燥させたぶん、ちょっとサクサクしてて美味しい

単品で食べるなら無塩が一番いいわ。牛乳の甘味がよくわかるし、二日寝かせて乾燥させたぶん、ちょっとサクサクしてて美味しい

煮詰めただけなのに、乳臭さが飛んでこんな軽い食感になるんだねえ。不思議だわ……

煮詰めただけなのに、乳臭さが飛んでこんな軽い食感になるんだねえ。不思議だわ……

ていうか、煌めっちゃ合うわ

ていうか、煌めっちゃ合うわ

しょっぱいから水分が嬉しいだけ、ってだけな気もする

しょっぱいから水分が嬉しいだけ、ってだけな気もする

蘇×ミニトマト

友人持ち込みのミニトマト。ミルク×トマトなど約束された勝利も同然ですが、果たして――と、その前に。

このトマト、単品で旨すぎじゃない?

このトマト、単品で旨すぎじゃない?

これ、何かと合わせて食べるのもったいないかも

これ、何かと合わせて食べるのもったいないかも

トマトが異常に旨い。

皮や身の張りはまるでシャインマスカット。トマト特有の臭みも皆無で、甘味が強く、旨味の波に乗った酸味が小気味よくやってきます。

その味の濃さに「トマト二個分くらいが圧縮されている」「コンソメ?」「出汁?」「調理済み?」「濃縮還元したトマトソース(加熱調理済み)?」など、決死の比喩作業が行われました。

イチゴの糖度でやっと10前後らしい

後で調べて判明したのですが、こちらさわとまとという品種で、全国ミニトマト選手権で最高金賞を獲得したミニトマトらしいです。こんなところに王者を呼ぶやつがあるか。

味強っ

味強っ

味の兵糧丸だわ

味の兵糧丸だわ

蘇と合わせると、まるでカロリーの代わりに味が凝縮された兵糧丸。旨味が口の中で爆発します。酸味が弾け、コクが押し寄せ、塩味が襲いかかり、舌を蹂躙し続ける。

トマトも蘇もちょっとずつの方がいいよ

トマトも蘇もちょっとずつの方がいいよ

いや、これでもまだ味が強すぎて仔細がわかんない。うまい、ということしか

いや、これでもまだ味が強すぎて仔細がわかんない。うまい、ということしか

よくわからないけど、たぶん質量保存の法則とかエントロピーに反しているので科学的に調べたほうがいいです。核融合の鍵はここにある。

蘇×赤イチゴ

こちらも友人持ち込みのイチゴ。トマトに続き勝利が約束され過ぎています。もしかして勝てない勝負はしないタイプ?

ごめん、イチゴも美味しすぎるかも

ごめん、イチゴも美味しすぎるかも

甘みも香りもスッゴい。強いし長い。嘘みたいなイチゴ味※がする

甘みも香りもスッゴい。強いし長い。嘘みたいなイチゴ味※がする

※ここで言う「嘘みたいなイチゴ味」とは、美しすぎる景色を目にした人間が思わずこぼす「CGみたい」と同じ最大限の賛辞です。

ちなみにこちらはミヨシグループ開発のベリーポップすずという品種。日野市いちご研究会は生産者でしょうか。

すごいぜ。貴族のチーズとミニトマトの王様といちご研究会が一堂に会した。G7が黙っちゃいないぞ。

見てください、このビジュアルの調和を。もう食べなくてもわかります。じゃあ書かなくてもいいんじゃないでしょうか。ダメでしょうか。

……と思ったら、意外と塩っ気が合わない。甘じょっぱくなって美味しそうなもんなのに……

……と思ったら、意外と塩っ気が合わない。甘じょっぱくなって美味しそうなもんなのに……

あ! 無塩と合わせてみ?

あ! 無塩と合わせてみ?

チロルチョコだこれ。チロルチョコショートケーキ味

チロルチョコだこれ。チロルチョコショートケーキ味

ここへ来て有塩と無塩を作った甲斐が出てきました。

有塩蘇×イチゴは残念ながら思ったようなシナジーが生まれず。

対する無塩蘇×イチゴは、そのミルキーさと、イチゴの持続力のある甘さが相性抜群。チロルチョコっぽさは蘇のサクサク感によるものですね。

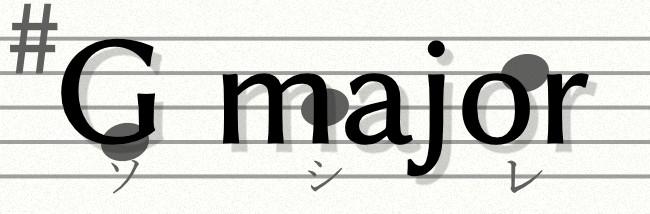

蘇×粢糲

僕は煌(ファン)に続いて、粢糲(しれい)を用意しました

僕は煌(ファン)に続いて、粢糲(しれい)を用意しました

粢糲は粟麥をざつとついてこしらへただんごなり

早稲田大学編輯部 編『漢籍国字解全書 : 先哲遺著』第9卷,早稲田大学出版部,大正15. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/1020370 (参照 2024-04-02)

蘇と同じで古い料理(?)だから詳細なレシピが不明なんだけど、漢字や文献から察するに雑穀をざっとついたもの……らしい

蘇と同じで古い料理(?)だから詳細なレシピが不明なんだけど、漢字や文献から察するに雑穀をざっとついたもの……らしい

ソとシレイ、ってことは……ソ・シレイで総司令とか?

ソとシレイ、ってことは……ソ・シレイで総司令とか?

いや、結局、僕らは蘇と他の食材のハーモニーが欲しいわけじゃないですか

いや、結局、僕らは蘇と他の食材のハーモニーが欲しいわけじゃないですか

ソとシとレイ。つまりソ・シ・レで……

ソとシとレイ。つまりソ・シ・レで……

なるほどね

なるほどね

そういう反応が一番傷つくな

そういう反応が一番傷つくな

なにもダジャレだけで選んだわけではありません。古×古(いにしえくろすいにしえ)によって、得も言われぬハーモニーを奏でてくれるはず!

……ンンー……

……ンンー……

それは、ハーモニーと呼ぶにはあまりにも蚊の鳴くような声でした。

俺は結構好き。これも無塩の方が美味しいよ

俺は結構好き。これも無塩の方が美味しいよ

あ、ホントだ。入ってないのに不思議とクルミの感じがする。蘇の油脂と雑穀の香りのせいかも

あ、ホントだ。入ってないのに不思議とクルミの感じがする。蘇の油脂と雑穀の香りのせいかも

イチゴやトマトが21世紀の「美味しい」なら、これは一桁世紀の「美味しい」でした。

粟&麦の穀物としての食べ応えに蘇のコクが合わさり、主食としてのポテンシャルが高い。古代人のご馳走と言われれば信じそう。

蘇×白イチゴ

友人持ち込みの白イチゴ。「3つ食材を用意してくれ、って頼んだのにイチゴで2枠潰すやつがあるかよ」とちょっと小言を漏らしましたが、まあいいか。興味の方が勝る。

困ったことに、これも単品でべらぼうに美味い。

赤いイチゴとの違いとしては、白イチゴの方が圧倒的に香りが強いです。どれくらい強いかというと、空き容器をそのまま芳香剤として飾っておきたいくらい。

また、酸味が少なくさっぱりとした甘さです。妙な話ですが、甘さの方向性としては梨に近いかも?

せっかくだから赤も持って……

せっかくだから赤も持って……

Cheers…!

とにかく白いので光と色味の調整が難しい

あ! 白は有塩の方が合う!

あ! 白は有塩の方が合う!

ホントだ。甘さをちゃんと引き立たせてる。赤いイチゴと塩は合わなかったのに!

ホントだ。甘さをちゃんと引き立たせてる。赤いイチゴと塩は合わなかったのに!

白イチゴは香り高く淡白な甘みなので、蘇の塩っ気と心地よく共鳴してくれます。

反対に、無塩蘇×白イチゴはお互いに淡泊過ぎてイマイチ合わず。

受け身同士で盛り上がらないサシ飲みみたい

受け身同士で盛り上がらないサシ飲みみたい

蘇×アイス

いよいよ最後のマリアージュ候補生。チーズ的な乳製品ならアイスと合うだろうという安易な考えで僕が用意しました。

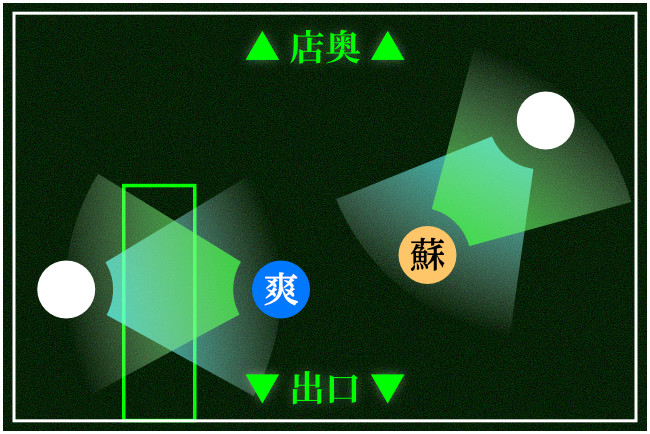

……もしかして、爽?

……もしかして、爽?

なんで当てられたんでしょうね。不思議です。

細かくして乗せたら完全に擬態してしまった

狙うところはもちろん甘じょっぱいなのですが……

ウフハハハ!! これ、今日一面白いわ!!!

ウフハハハ!! これ、今日一面白いわ!!!

アイスの後に蘇の味がする! 意味ない!

アイスの後に蘇の味がする! 意味ない!

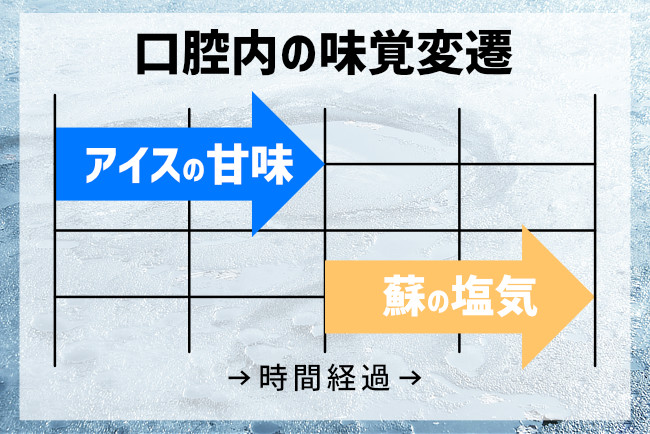

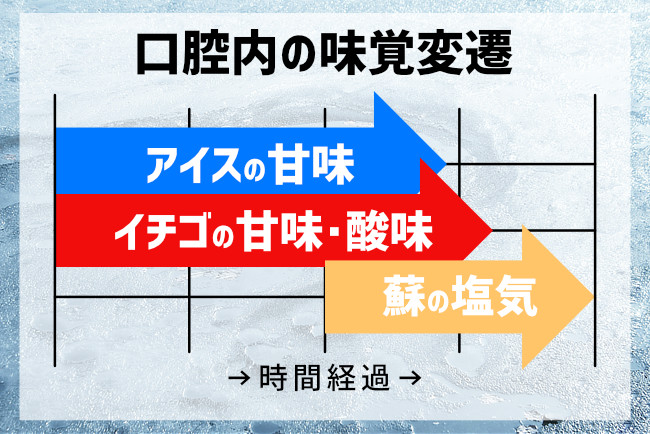

アイスが口の中で溶け切って喉元を過ぎた頃、口内の熱が戻り、ようやく蘇がほどけて塩っ気がやってくるというハイパー時間差デザートが誕生しました。

居酒屋で待ち合わせしたけど遅れてやってきて、会計してる頃にちょうど後ろで入店案内されてる、みたいな……

居酒屋で待ち合わせしたけど遅れてやってきて、会計してる頃にちょうど後ろで入店案内されてる、みたいな……

神の視点でやっと「ニアミスしてたんだ」ってわかる感じのね

神の視点でやっと「ニアミスしてたんだ」ってわかる感じのね

『合わない』ではなく『逢わない』。

ちなみに、同じ有塩蘇でも作りたての方は若干塩気の立ち上がりが早く、僅かながら甘じょっぱいを味わえました。

作りたては塩気が馴染みきっていないからでしょうね。料理を理論で解体してるときが一番気持ち良いですね。

蘇×アイス×イチゴ

最後にこの組み合わせを試します。まあ、イチゴアイスの後に蘇がやってきて、悲しきすれ違いの再来となるだけと思いますが……

あっ!! ”逢”う!!

あっ!! ”逢”う!!

合わせる意味がある!!

合わせる意味がある!!

しっかり甘じょっぱい。甘味、酸味の持続力のあるイチゴが間に入ることで、アイスを引っ張って蘇との時間差を埋めてくれている……!

しっかり甘じょっぱい。甘味、酸味の持続力のあるイチゴが間に入ることで、アイスを引っ張って蘇との時間差を埋めてくれている……!

居酒屋で行き違いになるところだったんだけど、イチゴはちゃんと周りを見てるから「あっ、蘇く~ん!」って気がついてくれる、みたいな……

居酒屋で行き違いになるところだったんだけど、イチゴはちゃんと周りを見てるから「あっ、蘇く~ん!」って気がついてくれる、みたいな……

ええ子やね~~~~!!!

ええ子やね~~~~!!!

アイスとイチゴと蘇。

甘味、酸味、塩気が渾然一体となる時間は長くはありませんでしたが、そんな”あはれ”も含めて美味しい・楽しい・嬉しいの三冠王でした。優勝です。

蘇×生

こうして、20年越しの蘇パーティは大盛況のうちに終了しました。

合う合わないはあったものの、上手くいかないこともあるからこそ、美味しい組み合わせが引き立つものです。この快感のために人類は料理を追求し続けているんだねえ……

……あとはその……あまりにもその場で満足したものだから……オチを用意するのをすっかり忘れてしまいました。

でも、なんかこう、適当に良いコト言って良い写真を添えればなんかまとまるハズ。

それが俺の、俺達のマリアージュだ!

………………

………

…

生きることとは学ぶこと。たとえ20年の時を経ようとも、何かを学ぶのに遅過ぎることなどありません。

ありがとう、蘇。ありがとう、進研ゼミ。

この経験は思い出となって、いつか僕たちを助けてくれるでしょう。

今日、この瞬間が「これ、進研ゼミでやったところだ」です。

寺悠迅

寺悠迅

ストーム叉焼

ストーム叉焼

ブロス編集部

ブロス編集部

ARuFa

ARuFa

かとみ

かとみ

オケモト

オケモト