「地球最後の秘境」と呼ばれる場所、ギアナ高地をご存知だろうか。

南米大陸の北部、ベネズエラとブラジルの国境沿いに位置するこの場所には、「テーブルマウンテン」なる奇妙な山が立ち並ぶ。

どこが奇妙なのかといえば、Wordの図形ツールで作ったような形をしている。カッチカチの台形。立体ワードアートがよく似合う。

町内会報みたいなビジュアルに反して、山頂に広がる光景は俗世とかけ離れている。

地面いっぱいに広がる白い砂利。しかし、これらはただの石ころではなく……

すべてクリスタルである。

他にも、

ドラゴンが住んでそうな雲の渦とか

貴重な鉱石の眠る巨大洞窟とか

ここでしか育たない変な植物とか…

地球上で最もファイナルファンタジーな光景が広がっている。資源目当ての帝国軍に滅ぼされる土地。悲しいですね。そしてFFの世界がそうであるように、ギアナ高地にも魔物が出現する。

戸部マミヤと申します。

今回はテーブルマウンテンのひとつ「ロライマ山」の思い出を語らせてください。

クリスタル池のヌシ、巨大洞窟に眠る蜘蛛男、彼らと過ごした7日間の旅路を……。

※この記事は2016年の情報を元に書かれています。2019年現在、ギアナ高地のあるベネズエラは非常に危険な状態です(外務省より渡航中止勧告)。本文は渡航を推奨するものではありません。

1.出発

「RPGみたいな旅がしたい」

そんな些細な動機だった。

大学3年生、冬。

ろくすっぽ就活もせずにゲームばかり遊んでいた僕は、周回遅れで現実から取り残されていた。

毎日ネトゲに潜っていた友人が次々と内定を獲得していく。「俺はエロ装備しか着ないから」と気持ち悪いこだわりを見せていたネカマですら、立派にリクルートスーツを着こなしていた。

南米行きの航空券をマジで予約してしまったのは、時間の浪費にどうにか意味を見出したかったのだと思う。

ギアナ高地・ロライマ山のトレッキングツアーは6泊7日の強行軍だ。

灼熱のサバンナを2日歩いて山麓まで向かい、1日がかりで岩肌を登り、山頂で2泊したあと同じルートを帰る。

尻にゲーミングチェアが貼りついた男に完走できるルートとは思えない。だけどまあ、だからこそ、誰も見たことのない光景に出会えるかもしれない。

そんな淡い希望を胸に貯めたわずかな旅行資金は、ギアナ高地のあるベネズエラに到達した途端に……

札束に変わっていた。

ベネズエラは世界トップクラスの政情不安を抱えた国だ。

インフレにインフレが重なり、紙幣の価値が紙切れ以下にまで下落。トイレットペーパーを買うよりもお札でおケツを拭いたほうが安い、みたいに言われてるけど、こんなカサカサした紙で尻拭くのは普通にキモいのでトイレットペーパーを買おう。

比例するように治安もめちゃくちゃ悪い。息を吸うようにカツアゲされる。警察を頼れるかすら怪しいので、両替前のドル札は持ち物を改造して隠し持つのが通例になっていた。

そんなわけで、僕は泣く泣くドライヤーを破壊して中身とお金を入れ替えたり、

ピカチュウのしっぽを開いてねじ込んだりした。ロケット団が麻薬密輸に使うのと同じ手口。

こんなにも恐ろしい街を気軽に出歩けるはずもなく、ベネズエラ到着からツアー開始までの数日間はホテルにこもりきり。日本にいたころ以上のインドア生活を余儀なくされた。札束ぜんっぜん使わねえ。

か細いネット回線はマンボウの断末魔みたいで、Twitterすらまともに更新できない。スマホに入っていた少年ジャンプのバックナンバーを何度も読み返して時間を潰した。ジャンプ+だけがかろうじて残された社会との繋がりだった。

ロライマ山トレッキングは数人の参加者がチームを組み、7日間のキャンプを共にする。人付き合いは苦手な僕だが、この時ばかりは他者との関わりに飢えていた。とにかく誰かと話したい。

こち亀が5度目の最終回を迎えた頃、ようやくその日がやってくる。ツアー初日だ。早足で集合場所に向かった僕を待っていたのは

「おい。なんか知らない日本人が来たぞ」

「えっ!? あなたも参加者? 懇親パーティーにいなかったよね?」

「なんで髪の毛びちょびちょなの?」

すでに和気藹々(わきあいあい)と楽しそうな参加者たちだった。

後から聞いた話だが、Facebookで事前に繋がってみんなでステーキ食ったりしたらしい。疎外感がすごい。なんで地球の裏側まで来てこんな思いしなきゃいけないんだ。

「ヤバイかもしれない」とうろたえる僕を見かねたのか、初老の白人女性が自己紹介を始める。

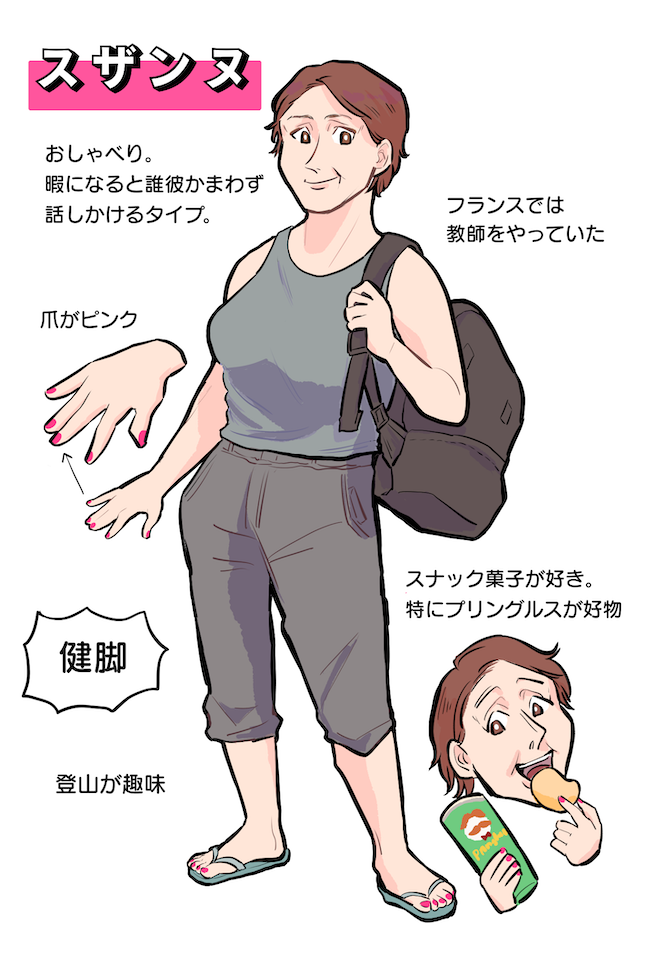

「私はフランス人のスザンヌ。一度でいいからクリスタルの谷を見てみたかったの。よろしくね」

スザンヌの趣味は登山と海外旅行。山歩きで鍛えた手足は健康的に引き締まり、とても60代には見えなかった。

自分は日本から来た学生だと話すと「富士山も行ってみたいわ。山頂にスパがあって、猿といっしょにお風呂に入れるんでしょ?」と、留学生お嬢様キャラみたいなことを言うのでちょっと感動した。

スザンヌとのやりとりが終わると、今度はスキンヘッドの男が口を開く。いかつい。

「俺はミゲルだ。なあ、あんた日本のどこからきたんだ? トーキョーか? オーサカか?」

チリ人のミゲルは見た目に反して気のいい男だった。ジャパニーズ・アニメが大好きで日本の文化に憧れがあるらしい。こいつも留学生お嬢様キャラみたいだな。ここはバグった「まんがタイムきらら」なのだろうか。

スザンヌとミゲル。

僕らはすぐに打ち解けて、誰が提案するでもなく3人でパーティーを組むことは決定事項だった。

「きっと楽しい旅になる」

この時は想像すらしなかった。彼らの存在が僕の思い出に恐ろしい爪痕を残すなんて。

2.サバンナ

7日間の旅が始まった。

まずはホテルのある街から車で移動し、ロライマ山最寄りの村へと向かう。最寄といっても100km近くあるのだけど。

スタート地点からの光景。目指すテーブルマウンテンは遥か前方に見える。泣いても笑っても、ここからはひたすら歩くしかない。

初めて遊んだオープンワールドのゲームは、「遠くに見える山も全部登れます」なんて謳い文句にものすごくワクワクしたのを覚えている。あの時と同じ高揚感。僕はこれから、自分の脚で秘境を目指す。

当時のカメラロールには、興奮して撮ったであろう道中の写真が何枚も残っている。

打ち棄てられた教会。

初めて見る色の鳥。

死ぬほどダサい格好の僕。

なんなんだこのズボン。着替え途中の錦野旦か? 現地のスーパーに売っていた。

そんでこっちは「車窓から唾を吐くアルパカ」のTシャツ。

ズボンとセットで買うと安かった。あの札束で唯一買った服がこれって悲しすぎるな。

先ほど「ロライマ山トレッキングは団体行動」と説明したが、常に3人いっしょというわけではない。

チームで過ごすのは食事や就寝のタイミングだけで、キャンプを張るチェックポイントまでは各員それぞれのペースで移動する。歩き慣れている人はガンガン先を目指せばいいし、そうでなければ休憩しながら進めばいい。

サバンナを歩く2日間、僕が最も行動を共にしたのはスザンヌだ。

健脚が自慢のスザンヌだが、体力まで若い頃並みとはいかないらしく、若さだけが取り柄の僕でもなんとか着いていけた。

彼女も僕も、赤道にほど近い炎天下をヒィヒィ歩き続けるのは辛いものがあり、まるで自分に言い聞かせるように「がんばれ」「負けるな」「暑くても死ぬわけじゃない」と声を掛け合った。

が、すぐに間違いだったと気づく。

喉が渇く。水を飲む。ペットボトルが空になる。喉が乾く。水を飲む。ペットボトルが空になる。用意していた2リットルの水は数時間も保たなかった。暑いと人は死ぬ。

状況はスザンヌも同じだった。どこかで水を汲むしかない。キャンプ地への道を外れ、水音を頼りに川を目指す。

指先がチリチリする。口の中はカラカラだ。目の奥に所ジョージのCMがちらつくが、「経口補水液は〜」に続く商品名を思い出せなくてモヤモヤする。本格的にヤバそう。だというのに……

大きく迂回して見つけた川は、きったねえ茶色をしていた。

「これ、飲んで大丈夫なの……?」

スザンヌが渋い顔をする。いや、確かに飲みたくない気持ちはわかる。

ぱっと見はウーロン茶に近い色なのだけど、よくよく観察すると夏場に放置したジャスミンティーみたいな禍々しさがある。

結局僕らは水を諦め、補給所のあるキャンプへと急ぐことにした。

疑問が解消したのはその日の夕飯時。ガイドの一人が、メロンの種をぺっと吐き出しながら答えてくれた。

「あれは植物の根から染み出したタンニンの色だ。毒が入っているわけじゃない。むしろ甘みがあって美味しいくらいさ」

な〜んだ。植物由来の成分だったのか。スザンヌと顔を見合わせて「飲めばよかった」と苦笑する。

ツアー中の食事はこんな感じ。よくわからん穀物の塊とまずいサラダ、味の薄い野菜スープと果物が出される。ここはナチュラルローソン地獄店か。

果物以外は喉を通らなかったので、「俺は鳥……俺は鳥……俺は鳥……」と暗示をかけてなんとか飲み込んだ。バンジージャンプ跳ぶ直前みたいな心理状態で食事した。

翌朝、テントを出て日光を浴びる。乾季のサバンナはめったに雨が降らないから、天気を心配する必要はないのだけど、それでも青空を見ると安心する。今日も頑張ろうという気持ちになる。

朝食を取るために広場へ行くと、野グソが見つかってガイドにしこたま怒られるミゲルがいた。台無し。

ギアナ高地でひり出した排泄物は責任を持って持ち帰る決まりになっている。果物の種が未消化のまま残っていたりすると、環境に影響を及ぼしかねないので。

だったらトレッキング中は自分のうんこをうやうやしく握りしめて歩くのかというと、そういうわけではない。

このツアーにはいろんな人が同行する。道案内するガイドはもちろん、キャンプ道具を運ぶ係、水と食材を運ぶ係、そしてトイレと排泄物を運んでくれる係もいる。

こうしたポーター(運搬人)には、近隣の村から人が駆り出される。ツアー参加者が自分で背負うのは着替えとタオル、その日飲むぶんの水くらいだ。彼らには頭が上がらない。

この旅は現地の皆さんの力添えで成り立っている。彼らの住む土地を汚す野グソは、厚意に対する裏切りだ。そのことを説明すると、納得いかなそうにミゲルは言った。

「でもあいつらメロン食った後の種とか吐き出してたぜ」

ほんとだ。

戸部マミヤ

戸部マミヤ

オモコロ編集部

オモコロ編集部

マンスーン

マンスーン

岡田悠

岡田悠

たかや

たかや