先日、散歩をしていた時のことです。

道の真ん中に何やら見慣れぬものが落ちていました。

近づいて見てみると、それは鉛筆削りでした。大人になった今では久しぶりに目にするものです。

一瞬、通学中の小学生が落としたのかな? と思いましたが、小型のものならともかく、こういうタイプの鉛筆削りをわざわざ持ち歩く子供は見たことがありません。なぜこんなものがここに? と思って、私はついそれを拾い上げてみました。

すると、何やらカラカラと音がします。どうやら削りカスを溜めておく場所に何かが入っているようです。気になってフタを開けてみました。

鉛筆削りの中には、小さな天使像が入っていました。どういうこと? と訝しんでいると、背後から声がしました。

「開けてしまったのですね」

驚いて振り向くと、そこには一人の男が立っていました。

よれよれの服、ぼさぼさの髪、光のない瞳。見かけからしてまともではないと思われる人物です。男はあっけにとられている私の手元、つまり鉛筆削りを指差して言いました。

「せっかく天使様がおやすみになっていたというのに、いけないではないですか。眠りを妨げられることを天使様が何より嫌がるというのは、あなたもご存じでしょう? 全く、仕方のない方ですね」

意外に穏やかな口調ですが、それがかえって違和感を醸し出しています。私が硬直していると、男は歯をむき出してぎこちない笑みを浮かべました。

「なに、そんなに心配なさらずとも大丈夫ですよ。確かに本来ならまずいですけど、今回は僕もたまたまそばにいたことですし、まあなんとかなるでしょう。あなたは本当に運がいい。ビルゲイツの次に運がいいのでは?」

「は……?」

「まあなんにせよ、ここでっていうのもあれですし、とりあえず場所を変えましょうか」

「えっ? ど、どこに……?」

「デニーズ」

「デニーズ……? 急に何なんですか!?」

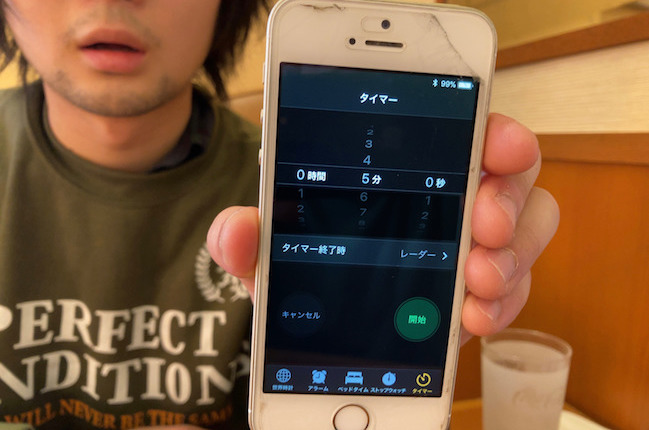

私が声を荒げると、男は呆れたような顔でスマホの画面をこちらに見せてきました。

「これ、デニーズのロゴ。この図形は何角形ですか?」

「え……? ろ、六角形ですけど」

「その通り。六角形という図形には、人と人との関係を深める力があるんです。かの『ヘキサゴンファミリー』も、この法則を利用して親密さを高めていたというのは有名な話ですよね? もし彼らがペンタゴンファミリーやオクタゴンファミリーだったとしたら、ああはなりますまい。だから僕もはじめましての人と話す時は、すぐ仲良くなれるように、ロゴが六角形のデニーズに行くようにしてるんです」

「はあ……?」

「まあ、とにかくついて来てください。あなたこのままじゃ助かりませんよ」

「助からないって……さっきから何の話をしてるんですか!?」

男は私の問いかけを無視し、そのまま歩いて行ってしまいました。

「あ……ちょっと!」

◆

数分後、私たちはデニーズに到着しました。入店時、店員さんに「おタバコはお吸いになりますか?」と尋ねられると、男は誇らしげに「いいえ」と答えました。「僕はタバコなんて吸いませんよ。デデデ大王じゃないんだから」とのことでしたが、さっぱり訳がわかりません。

私たちは壁際のテーブル席に案内されました。男はというと、自分からここにやって来たのに何も頼もうとしません。仕方ないので、私はとりあえずドリンクバーを2人前注文しました。

伝票を持ってきた店員さんが立ち去ると、男は待ちわびていたように口を開きました。

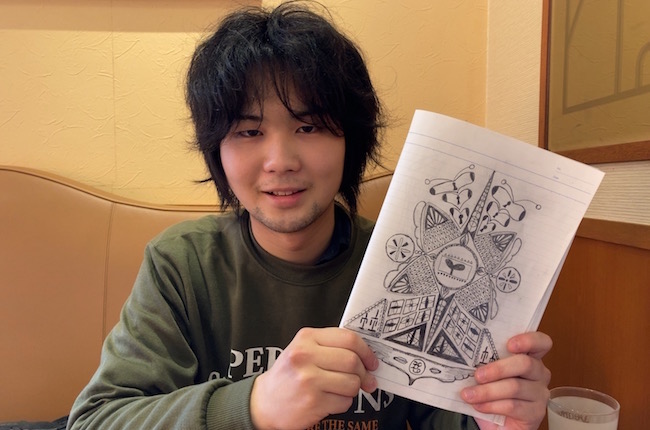

「いや、すいませんね、わざわざ付き合ってもらっちゃって。実はちょっと見てもらいたいものがあるんですよ」

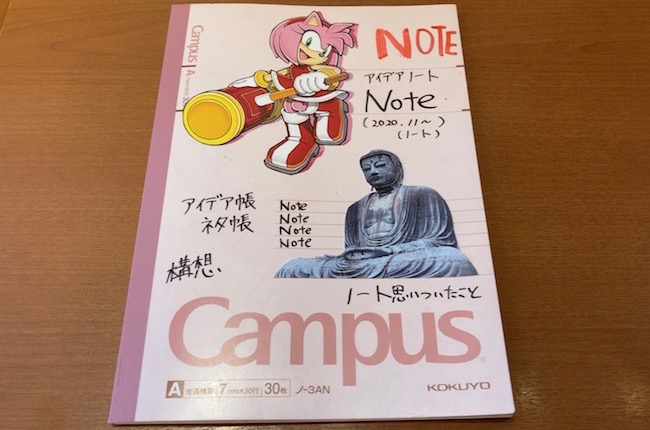

そう言うと男はリュックから一冊のノートを取り出しました。

「……これは?」

「僕、ゲームの開発をしているんです」

「……はあ」

「それで今、新作を制作中なんですけど、やはりプレイヤーの立場からの意見や要望も知っておくべきだと思いまして。そこで、ぜひあなたにこの作品を見ていただき、感想を聞かせてもらえればと!」

「天使様」どうこうの話はもはや男の眼中にはないようです。あれはただの口実で、ゲームとやらを私に見せることが彼の本当の目的だったのでしょうか。いや、考えるだけ無駄な気もします。おそらくこの男にそういった理屈は通用しないのでしょう。

「全然もう、『もっとこうした方がいい』とか、ガンガン言っていただいて構わないので。遠慮しなくていいですから」

「じゃ、じゃあ……」

私はノートをめくりました。

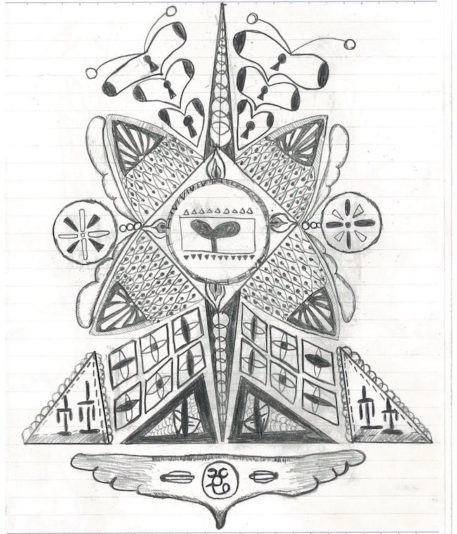

そこには、奇妙なイラストがページ全体に大きく描かれていました。他のページも、何かの設定画ともキャラクターデザインともつかない意味不明な絵で埋め尽くされています。これは、一体……?

「どうですか? やっぱりちょっと挑戦的すぎますかね?」

「……いや、挑戦的というか、これは……?」

「ああごめんなさい、いきなりこんなの見せられても意味わかんないですよね! 大丈夫です、ちゃんと解説させていただくので」

解説されたところで意味がわかるとは思えませんでしたが、彼を刺激するのも怖いので黙って話を聞くことにしました。

「いや、僕はね、ゲームを作ってると言ってもあくまでプロデューサータイプで。とにかくアイデアが溢れてきてしょうがないから、プログラミングみたいな技術的なことは勉強してる暇がないんですよ。そういうのは外部のプログラマーに頼んでやってもらうことも考えましたけど、それで中途半端な出来にされたらたまらないし、だったらもう自分のできる範囲で作っちゃおうと思って。だから」

「だから……?」

「一枚の絵だけで、ゲームを表現することにしました」

「………」

「この絵を一目見るだけで、一本のゲームをプレイしたのと同じことになるんです。これならゲームが得意でない人や時間がない人でも気軽にプレイできるし、こちらとしても量産が可能なので、まさにWin-Winですよね。まあ確かに、今のゲーム業界ではこういう表現は異端だと思いますよ。でも見ててください、20年後にはこれが主流になってますから」

「ちなみにこれは魔導都市を舞台にした王道RPGなんですけど、物語の途中で主人公が自分はゲームの中の存在だと気付いてしまって……というストーリーです。衝撃のラストシーンはぜひあなたの目で確かめてください!」

「…………」

「あれ、どうしたんですか」

男からの呼びかけでふと我に帰りました。何か、悪い夢でも見ていたかのようです。

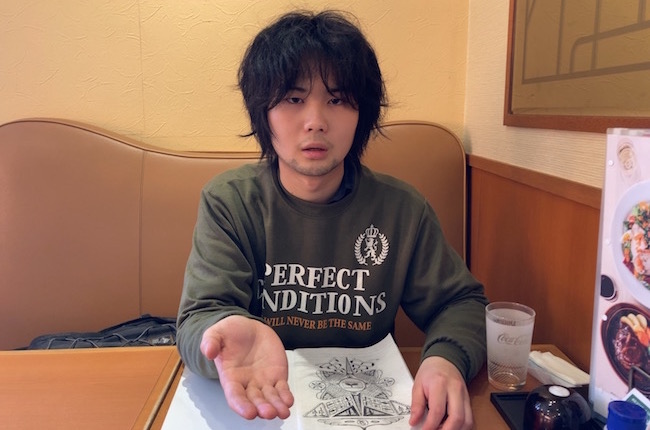

「こちらからの説明は以上なので。あなたの感想をどうぞ」

「……あー。えっと」

「ささ、遠慮せず」

「……そうですね、えーっと、なんというか……」

「あ、ちょっと待ってください」

「タイマーをセットさせていただきますので、その間は感想を喋り続けてください」

「え!?」

「本音っていうのは、考える間もなく無我夢中に喋り続けてる時にしか出てこないと思うんです。僕はお世辞を聞きたいわけじゃない、あなたの本当の言葉が聞きたいんだ。すいませんが協力してくださいな。それじゃ、スタート」

「えっ! えーっと、そうですね、やはり独創的なアイデアというか、絵も非常に丁寧に描かれていますし……」

〜5分後〜

「だからあの、繰り返しになりますけど、非常に個性的なアイデアで……あっ」

私の人生で最も長かった5分間が終わりました。途中から男の顔を見るのが恐ろしくて俯いたまま喋っていたのですが、私は顔を上げて許しを請うように彼の方を見ました。

え?

なんで?

「あ、終わりましたか? どうもありがとうございますね、お疲れ様でした」

こうして我々はデニーズを後にしたのでした。

なお案の定というか、男の財布には一切お金が入っていないようだったので、会計は私が支払うことになりました。

彩雲

彩雲

ダ・ヴィンチ・恐山

ダ・ヴィンチ・恐山

梨

梨

金輪財 雑魚

金輪財 雑魚