記事書くの、時間かかりすぎ。

今、多くのウェブライターたちが同意している姿が目に浮かぶ。ある者は勢いよくうなずきすぎるあまり、首の筋を痛めたようだ。まあ、それは自己責任なので、各自湿布でも貼ってほしい。

とにかく、記事を一本仕上げるには途方もない時間がかかる。これだけは事実だ。

「鼻ほじりながら10分くらいで書いたんでしょ?」と思われるようなクソ記事だって、実は何日もかけ、推敲に推敲を重ねている。原稿料を時給換算したら恐ろしくなるので誰もやらない、というのはこの業界の常識だ。

しかし!!

裏を返せば、もし仮に短い時間で記事を仕上げることができたなら、ウェブライターの時給はめちゃくちゃ高いということになる。誰だって一度は高級取りになってみたい。

よし、なろう。今。

三時間で記事を書く

企画、ネタ出し、写真の準備、文章制作、入稿、これらすべてを三時間以内に終わらせる、という縛りを設け、記事を一本書いてみたい。いや、というか、書いてる。今、進行形で。

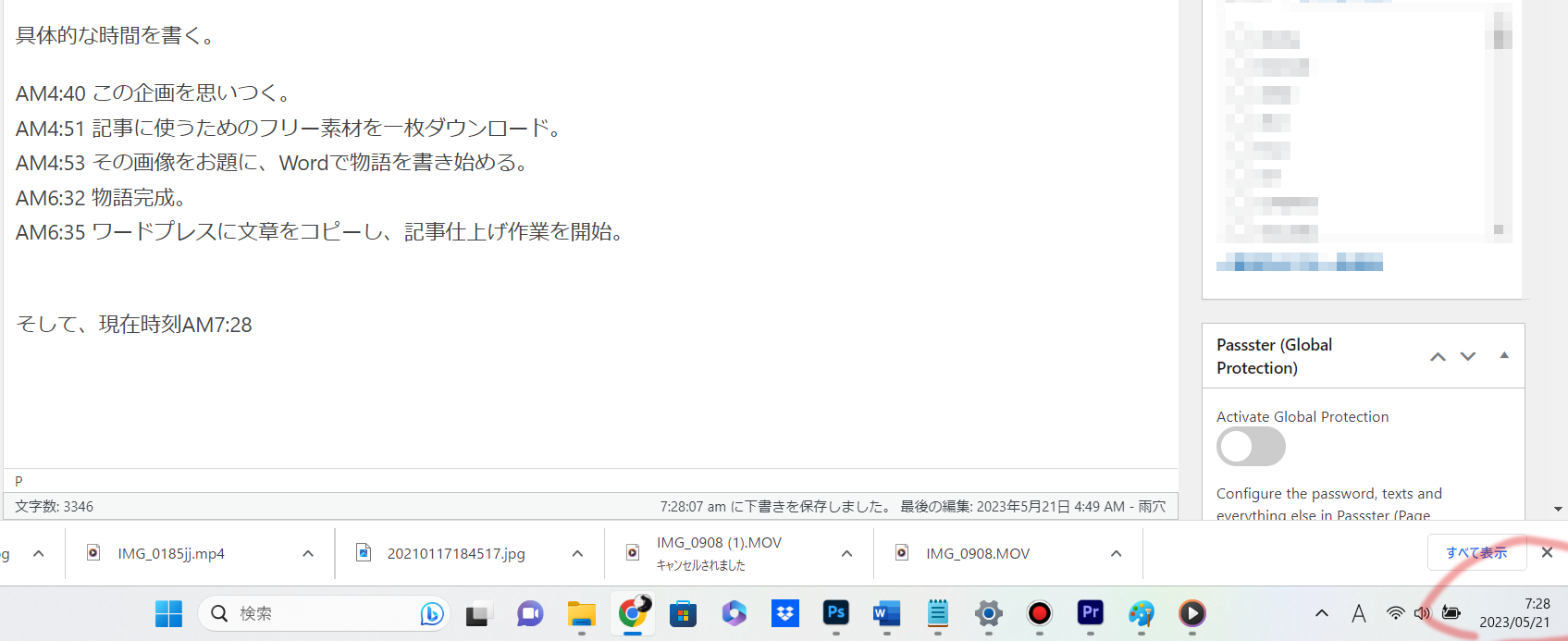

具体的な時間を書く。

AM4:40 この企画を思いつく。

AM4:51 記事に使うためのフリー素材を一枚ダウンロード。

AM4:53 その画像をお題に、Wordで物語を書き始める。

AM6:32 物語完成。少し寝る。

AM6:58 ワードプレスに文章をコピーし、記事仕上げ作業を開始。

そして、現在時刻AM7:28…

一応、スクショはっときます。

AM4:40に企画を立ち上げたので、AM7:40分までに入稿しなければならない。

さて、私に残された時間はすでに10分ほどしかない。

以下に、先ほど書いた物語を掲載する。なんせ短時間で書き上げたものなので、読みづらい部分や荒い部分もあるかもしれない。が、あえて一切手直しをせずそのまま掲載したい。時間がないからだ。

ああ、そうこうしているうちに、もう7:35分だ。

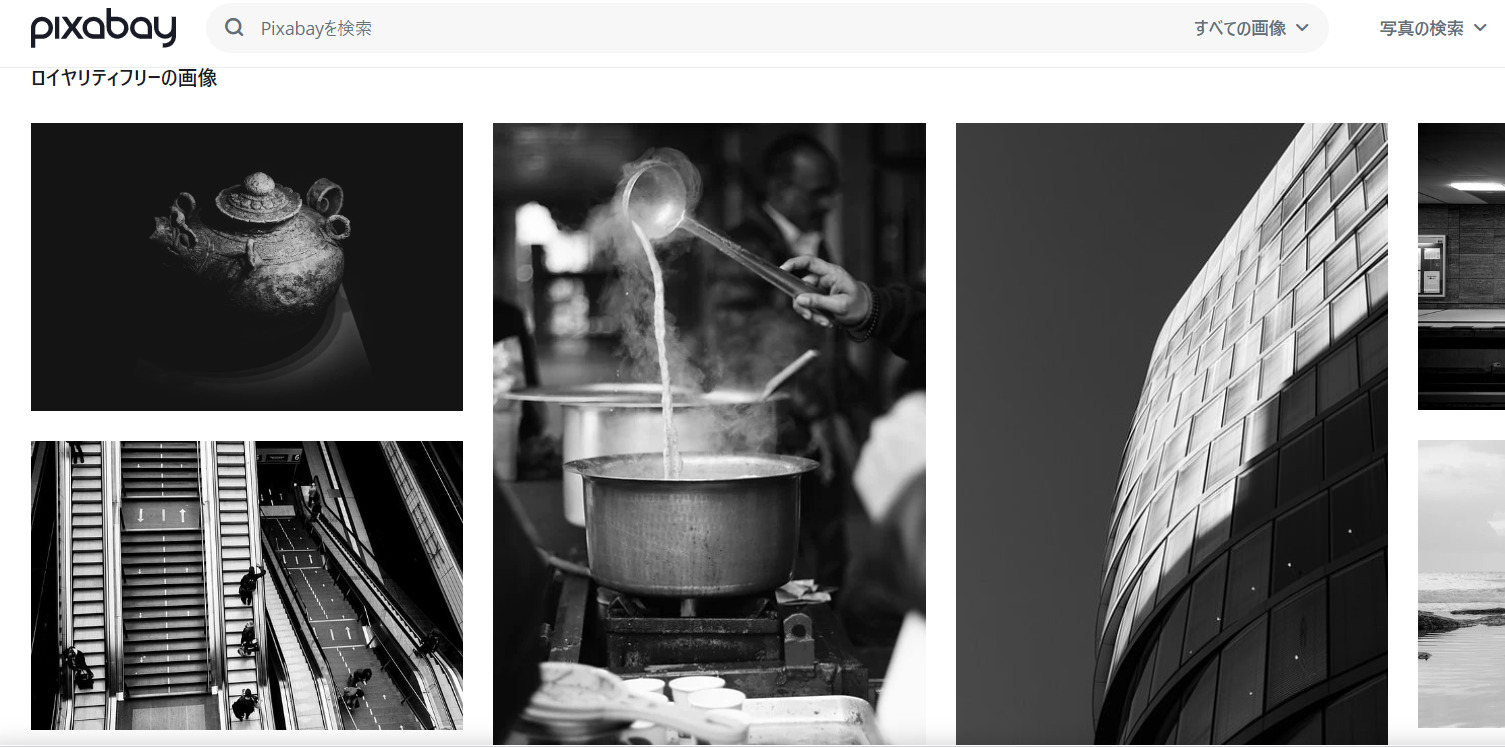

ちなみに、今回使用した画像は、フリー素材サイトpixabayのホーム画面で一番上に表示されていたやつをダウンロードした。(pixabayさん、いつもありがとう)

即興物語「罪人の急須」

まず、一枚の画像をご覧いただきたい。

これは1996年に発掘された出土品である。

写真ではわかりづらいが、この急須、直径1メートルもある。重さは10キロを超えるという。茶を入れるにはあまりに大きい。

古代の人類が、これを何に使用していたのか…発掘当時、多くの歴史学者を悩ませたという。

だが、最近になってこれに関連する資料が複数発見され、この『巨大な急須』がどのように使われていたか、解明されたのだ。

それを聞いたとき、私は思わず身震いをしてしまった。

さて、ここでもう一度、急須をご覧いただきたい。

持ち手とは別に、三つのリングがついているのがわかるだろうか。この角度からは見えないが、蓋に向こう側にもう一つ付いている。

つまり、この急須には、蓋を取り囲むように4つのリングが装着されているのだ。

このリングの使い道は何なのか。

その答えこそが、この急須に秘められた「恐ろしい歴史」を紐解く鍵となる。

さて、話は変わるが、読者の皆様は現在の「死刑」がどのように行われているかをご存じだろうか。電気椅子、投薬など、近代的な手法が世界的に増えてきてはいるものの、この日本においては、いまだに絞首刑が一般的なのである。

古来より「首吊り」は死刑の主軸であった。

例を挙げればキリがないが、その中にも様々な種類がある。

今回は、その数ある中の、特殊な一例をご紹介したい。

まず、4人の死刑囚が4畳半ほどの部屋に閉じ込められる。部屋は床、壁、天井、すべて鉄でできており、窓は一つもない。扉を外から閉められれば、四角い鉄の箱に幽閉されたもの同然である。

死刑囚はみな、手を後ろに縛られ、それぞれ部屋の角に立たされる。首にはロープが付けられ、その先は巨大な急須に結び付けられている。

おわかりだろうか?

つまり、このリングは「四人の死刑囚」と急須をつなぐためのものなのである。

ロープの長さは約20センチ。死刑囚は四人で一つの急須を持ち上げる形となる。

急須の重さは10キロ。一人あたり、2.5キロの重さが首を絞めつける。

それだけでかなり苦しいが、この後、さらなる苦行が四人を待ち受ける。看守は急須の蓋を開け、その中に大量の油を注ぐのだ。たっぷり油の入った急須は40キロを超えるという。

四人は10キロの重さで首を絞められ、息をすることもままならない。

看守は部屋の中央に置かれた薪に火をつける。やがて狭い部屋に炎が燃え上がる。炎から逃れられるのは、四隅のわずかなスペースしかなく、四人はまるで柱のように、体を部屋の角に密着させる。

さて、まだ説明していなかったが、実はこの部屋にはもう一つ変わったところがある。

部屋の中央に陶器が置かれているのだ。その陶器は、高さ1メートル、幅は8センチほどの円柱型で「異様に細長い湯飲み茶わん」と言えば、イメージしやすいかもしれない。

陶器のまわりでは炎が燃え盛り、それを囲むように死刑囚が立つ。彼らの首にぶら下がった巨大な急須は炎に熱せられ、徐々に油は煮えていく。

看守が扉を閉め、外から鍵をかけると、ここから地獄の審判が始まる。

炎が燃え尽きるまで、およそ一時間。

「真綿で首をしめる」という表現があるが、この急須は真綿ほど優しくはない。すぐに死にいたるほどではないにせよ、40キロの重さは、四人の首をゆっくりと絞めつけていく。10分もすれば、四人は呼吸困難でその場に倒れ伏すだろう。中央で炎燃え盛るこの部屋において、それは即死を意味する。

では、四人が「せーの」でその場にかがんで、急須を床に置けばよいではないか、と思う方もいるかもしれない。だが、思い出してほしい。部屋の中央には陶器がある。これを避けて急須を床に置くには、誰か一人が炎の中に座さなければならず、これが四人の共同作業である以上、実質的に不可能なのである。

仮に、四人が息を合わせ、陶器の上に急須を置くことができたとしても、ひとたびバランスを崩せば、急須は炎の中に落ち、油が注がれ大炎上は免れない。

さらに、かがむことで四人の顔は必然的に炎の熱気に当てられてしまう。一度でも目を開ければ、即座に失明だ。目をつむりながら奇跡的にバランスを維持できたとしても、火が燃え尽きる頃には、四人の顔は見分けがつかないほど、爛れているだろう。

ではどうすれば良いのか。絞首刑か、火あぶりか、どちらにするかを四人で話し合うしかないのか。

そうではない。実は四人には唯一、生き残る道が残されている。

お気づきの方もいるだろう。

この急須に入った油を、部屋の中央に置かれた陶器にすべて注ぐことで、重さを軽減すれば良いのだ。そうすれば、絞首刑も火あぶりも、ぎりぎりのところで免れることができる。

だが……

想像してみてほしい。炎燃え盛る部屋で、手を縛られた四人が、足の屈伸だけで絶秒なバランスをとりながら、直径8センチほどの器に、油を注ぎきる……どれほどの成功率か。

見つかった資料によると、この刑で生き残った者は一人もいないという。

なぜ、古代の人々はこのような残酷な儀式を行ったのだろうか。実は、それには司法制度に関連する事情があるのだ。

罪を犯せば罰せられる……これは、人が人として生きる上での掟である。ただ、誰をどのように、どの程度罰するか……それを決めるのは非常に難しい。

有罪か無罪か、疑わしい者もいる。情状酌量の余地がある者もいる。

罪は罪なのだから、どのような事情があろうと罰するべき、という人もいれば、それぞれの事情を鑑みるべき、という人もいる。これに対する明確な回答は、永遠に出ることはないだろう。

だが、それでも罰は決めなければならない。かつての人類が出した一つの回答が、この急須なのだ。

急須刑は、死刑に値する罪を犯しながらも、罰を決める上で裁判官たちの意見が分かれた者に科される刑なのだ。つまり、人が裁けない者は神に委ねよう、という考え方である。油を陶器に注ぎ切り、見事生き残った者たちは「神がお許しになった」として無罪放免になる。

ある16歳の少年は、両親と祖父母を殴り殺した。彼は子供の頃から寝る間も与えられずに重労働を強いられてきたのだという。彼は急須系を科された一人である。

むろん、これ自体が相当な苦役であるため、急須刑を受けるかどうかは本人の判断に委ねられる。これを断れば、その者は生涯牢獄に閉じ込められるか、もしくは苦しみの少ない方法で死刑執行となる。

多くの者は、急須刑の恐ろしさに怖気づき「無罪放免のチャンス」を自ら手放したとされる。

だが、数少ない勇敢な者、もしくは神の加護を信じる者が、この無謀な挑戦に挑み、そして消えていった。

もう一度、画像を見てほしい。

人が人を裁くことがいかに困難であるか……この急須は、その「困難」を象徴しているようには見えないだろうか。

おわり

(追記)

その後、7時39分にチャットを通して編集部に記事を提出した。

急いでいたせいで、すごくぶっきらぼうな言い方になってしまった。嫌われないといいが。

雨穴

雨穴