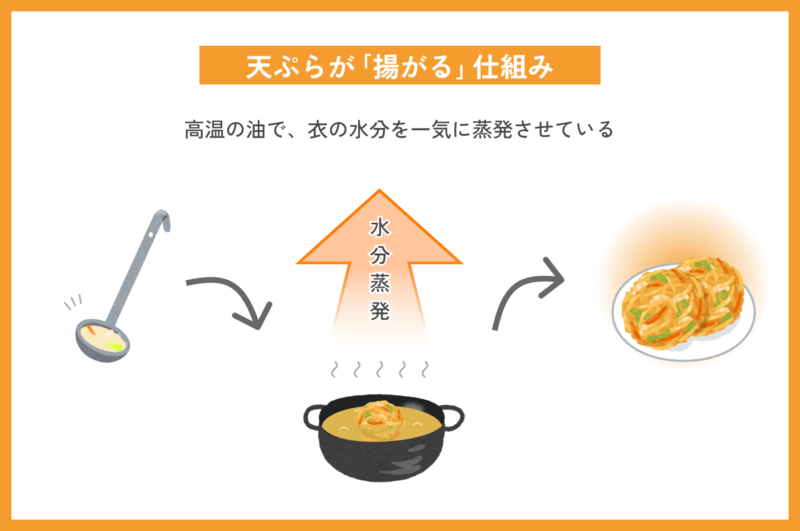

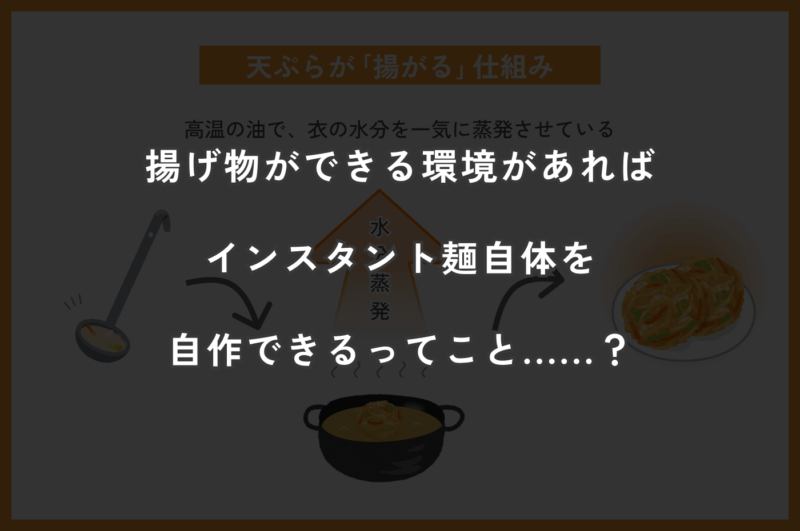

インスタントラーメンを発明した安藤百福さんは、奥様が天ぷらを揚げている様子を見て麺の乾燥方法を閃いたそうだ。

というのも、天ぷらの「サクサク」とした食感は、熱した油が衣の水分を急激に蒸発させることでできているらしい。

湯掻く前のインスタント麺が「サクサク」と乾燥しているのも、高温の油で揚げて水分を飛ばした状態だからだとのこと。

少し特殊な見方をすれば、インスタント麺は形状の特殊な天ぷらの衣。

(「ノンフライ麺」などの他の方法で乾燥させているものは別として)

つまり……

申し遅れました。えだんぬと申します。

いま販売されているような商品は、企業さんの頑張りによってつくられている、いわば「努力の結晶」。

素人がそれらと肩を並べようとすること自体がおこがましいかもしれませんが、精一杯がんばります。

生麺を揚げてみる

過去に鶏の唐揚げを何度か調理したことがあるが、麺を揚げるのは初めてで何も勝手がわからない。

簡単に調べたところ、インスタント麺は大まかに

- 1. 製麺する

- 2. 蒸す

- 3. 油で揚げる

という工程でつくられるらしい。

早速ではあるが、試しに麺を揚げてみようと思う。

用意したのはスーパーで売っていた細めの中華麺。

太めの麺よりも乾燥させやすそうという理由で選ばせてもらった。

調べた製法通り、まずは蒸してみる。

麺のパッケージに記載されている茹で時間の目安が2分半だったので、2分半蒸してみた。

キッチンペーパーの上で水気をとってから……

180℃の油に投入する。

揚げ物用のトングで突っつくことで硬さを確かめながら様子を見る。

上に掲載した写真は、揚げ始めてから1分ほど経過した時点で撮影したものだ。

部分的に色付いてきてはいるものの、インスタント麺のような硬さはまだ現れていない。

約4分が経過した。

トングで突っつくことに気を取られすぎて、気が付けばベビースターラーメンのような色になってしまっていた。味付けもしていないのに。

トング越しにインスタント麺のような硬さがあることを確認できたので、油から麺を取り出した。

水分がとんで「カリッカリ」になっており、トングで強めにつかむと表面の麺が割れてしまうほどに硬く脆い。

(左:生麺、右:揚げた麺)

並べてみると一目瞭然、麺は想像以上に焦げついたような色になっていた。

割れた一部分をつまんでそのまま食べてみた。

色に反して、味や匂いに焦げ臭さはない。

むしろ、食感が良く油の香りがしておいしい。味付けすればいいつまみになりそうだ。

だが、目指しているのはインスタント麺だ。

チキンラーメンのような味の付いた麺ならともかく、素の麺がこんなにも焦げたような色をしている点はなんとか改善できないだろうか……。

低温の油で揚げてみる

焦げたような色の原因は油の温度だろうか?

今回は過去に鶏の唐揚げをつくった時と同じ180℃の油を使って麺を揚げてみた。

この焦げたような麺の色が唐揚げの衣の色に似ていると言われれば少し頷ける。

(衣と麺では材料の違いはあるけれども)180℃という油の温度が「唐揚げカラー」をつくっているのだとしたら、油の温度を下げれば「唐揚げカラー」をつけずに揚げることができるかもしれない。

(奥:生麺、左:180℃の油で揚げた麺、右:140℃の油で揚げた麺)

麺を蒸し、先ほどよりも低い140℃の油で4分間麺を揚げてみた。

140℃の油で揚げた麺は、生麺と比較すると少し色が濃くなっているが、180℃の油で揚げた麺よりは圧倒的に生麺の色に近い。

油から取り出した時点で気になっていたことだが、市販のインスタント麺と比べて明らかに麺が柔らかい。

生麺と比べると乾燥して硬くはなってはいるのだが、まだ水分を含んでいるような印象がある。

麺にしなりが残っており、持ち上げると麺がほどけるように落ちていく。

比較のために、180℃の油で揚げた麺をトングで掴んで持ち上げてみる。

トングから離れた部分の麺もそのままの形で持ち上がっていることがわかる。

麺の色は満足のいく出来になったが、麺の乾燥度に課題がありそうだ。

かといって、これ以上時間をかけて揚げることにも不安がある。

どうしたものか……。

揚げた麺を茹でて戻してみる

何かヒントを得られるかもと期待を込めて、一度揚げた麺を茹でて試食してみることにした。

生麺と、140℃・180℃の油で揚げた麺をそれぞれ半玉ずつ2分半ほど茹でた。

(奥:生麺、左:180℃の油で揚げた麺、右:140℃の油で揚げた麺)

茹で上がった麺がこちら。

「180℃の油で揚げた麺の色が抜けてくれれば……」と淡い期待を抱いていたが、見た目でどの麺かをしっかり判別できるくらいにしっかり色が残っている。

180℃の油で揚げた麺は、はっきり言ってあまりおいしくはなかった。

何より食感がよくなく、「揚げ過ぎた」という印象が拭えない。

炊飯が不十分で内側が硬い状態のお米を「芯が残っている」といった言い方をするが、その逆のような状態だ。

内側は柔らかいが、外側に角ばっている様な硬さがある。

140℃の油で揚げた麺の方が断然おいしい。

生麺と比べると少し油臭さが残るが、麺の中に小麦の香りがあることがわかる。

食べ比べた感想としては、140℃の比較的低温の油で揚げる方向で乾燥方法の選定を進めたい。

とはいえ、低温の油では十分に乾燥させることができない。

何か良い方法はないだろうか……。

乾燥させた麺を揚げてみる

ふと思いついた。

他の乾燥方法と組み合わせてみるのはどうだろうか?

これ以上揚げることが難しいのであれば、「揚げる」以外の乾燥方法にも頼ればいいのではないだろうか。

そんなわけで、自然乾燥の力に頼ろうと思う。

調理台の上にラップを敷き、その上に麺を1本ずつ並べ置いた。

このまま一晩乾燥させてみようと思う。

この検証を行っているのは12月。

天気予報によると、周辺地域は気温が最低3℃まで下がるらしい。

台所の気温が3℃まで下がることはないと思うが、乾燥中に麺が痛んでしまわないことを祈って眠りに就こうと思う。

パリッパリに乾いている!

器に立てかけてもふにゃふにゃ曲がらず立っている。

試しに1本食べてみたところ、幸いなことに痛んでもいないようだった。

早速、140℃の油で揚げてみることにした。

……「前回と同様に4分ほど揚げてみよう」と考えていたところ、揚げ始めてから1分も立たないうちに異変が起きた。

1分も揚げていないのに、麺がこんがりと色付き始めたので、急いで油から麺を取り出した。

(左奥:140℃の油で揚げた麺、左手前:180℃の油で揚げた麺、右:自然乾燥後に揚げた麺)

半玉ずつ残しておいた麺と比較しても明らかにこんがりしている。

180℃の油で揚げた麺にかなり近い色になっている。硬さも近い。

自然乾燥で水分がなくなった分、麺の温度が上がりやすくなってしまい、こんがり揚がってしまった、ということなのだろうか。

この様子だと、茹でても180℃の油で揚げた麺と同様の味・食感の麺に仕上がってしまうだろう。

自然乾燥に頼るにしても、温度や湿度を厳密に管理して行う必要があるのだろうか?

素人が行う作業としては流石にハードルが高い……。

思わぬ誤算

半ば諦めかけたその時だった。

半玉食べて量が減ったこともあってわかりにくいが、昨夜140℃の油で揚げた方の麺が乾燥して硬くなっていた。

一晩放置したことで、揚げる際に吸った油や残っていた水分が抜けたのだろうか?

確証はないがこれならいける気がする……!

自作インスタント麺は、「140℃の油で揚げた後、一晩自然乾燥させる」という方法で乾燥させることにする。

「かやく」をつくる

インスタント麺といえば、焼豚やめんま等の「かやく」。

どうせなら「かやく」もつくってみたい。

かやくにも色々な種類があるが、インスタント麺のかやくと言われて思いつくものはなんだろうか。

よく見かけるものと言えばネギな気もするが、私にとって印象深いものはカップヌードルのエビである。

綺麗なピンク色でよく映えるからだろうか。

どうせなら見栄えの良いインスタント麺をつくってみたいので、エビをかやくにできないか試してみたいと思う。

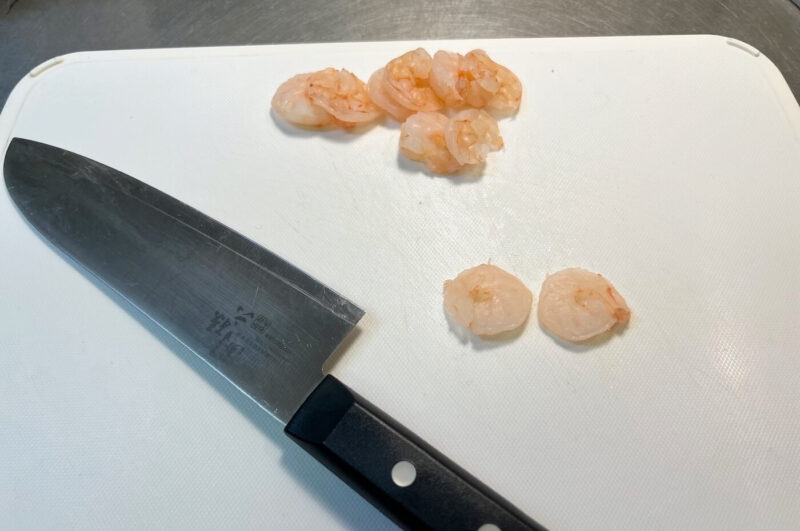

スーパーで売っている冷凍エビを用意した。とりあえず3尾。

電子レンジで解凍させた後……

インスタント麺と同様に140℃の油で揚げてみる。

麺よりも肉厚なので5分間ほど。

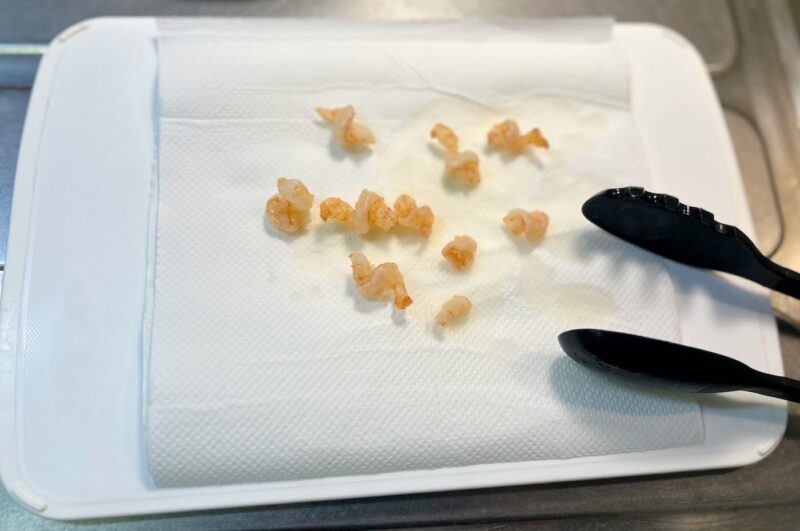

5分間揚げたエビがこちら。

写真ではわかりにくいが、表面から水っぽさが消えてカリカリとした見た目になっている。

だが、スプーンで強く押しつけてみると、若干の弾力があることがわかる。

おそらく、水分がなくなったのは表面上のみで、内部はまだまだ水分を含んでいるのだろう。

試しに1尾食べてみた。 案の定、内部は潤いが残っていた。

再度揚げ直してみる。

追加で5分ほど揚げたものがこちら。

煎餅のようにパリパリとまではいかないが、揚げ直す前よりも硬さがいくらか増している気がする。押し付けた時の弾力も弱まった。

色も濃くなっている。 エビは10分程度なら揚げても平気そうだ。

揚げていないエビと比較すると、明らかに小さくなっていることがわかる。

水分がしっかりと抜けているということだろうか?

これ以上揚げても焦げてしまう予感がする。

先日の麺と同様、一晩自然乾燥させてみようと思う。

半分に切ったエビを揚げる

揚げて水分がある程度抜けた後とはいえ、麺と比べて肉厚なエビを自然乾燥できるのか若干の不安がある。

同時並行で1つ検証してみようと思う。

肉厚な分、エビを小さく切って揚げてみるのはどうだろうか?

単純だが、乾燥させるという点において効果的な気がする。

かといって、かやくにエビを選んだ理由の1つが「見栄え」であることを踏まえると、細切れにしてしまうのは少し勿体無い気もする。

エビの背に沿うようにカットすれば、シルエットが変わらないため、見た目も大きく損なわれずに済むのではないだろうか。

エビを背に沿って半分に切り……

油で揚げる。

内側が多く水分を含んでいるのか、切っていないエビを揚げた時よりも油が激しく跳ねた。

そのまま5分ほど揚げた。

!?

エビがやたらカールしてしまった。

エビの外側と内側では、水分量が異なる等の理由で、収縮率が違ったりするのだろうか?

これはこれで面白い見た目ではあるが、これをインスタント麺のエビとして出すのはなんとなくちょっと違う気がする。

エビはエビの形のまま使いたい。

よって、エビも麺と同様、「140℃の油で揚げた後、一晩自然乾燥させる」方法で乾燥させようと思う。

オリジナルのインスタント麺を考える

ひとまず麺とかやくの乾燥方法を確立できた。

そろそろどんなインスタント麺をつくるかを考えてみたい。

前述の通り、「エビを入れたい」というざっくりとした欲はある。

他には特に強いこだわりはないので、逆に「エビの入った麺料理」に絞ってみることにする。

……エビの入った麺料理って何があるだろう?

エビの入ったラーメンはあまり見かけない気がする。

ラーメンから離れると、「海老天そば」なんかが「エビの入った麺料理」に該当する。

……パスタ??

パスタにはエビの入ったレシピがいくつかある。

パスタの乾麺はよく見かけるしよく食べているが、パスタの袋麺は見かけた記憶がないので、珍しさもあって面白いかもしれない。

ここまであまり触れてこなかったが、肝心の調味料はどうしようか。

せっかくなら調味料も長期保存ができそうなもので揃えたい。

パスタと言えば、にんにくやトマトだろうか?

トマトはあまり日持ちしない食材か……。

そうだ、ドライトマトを使おう!

ドライトマトなら日持ちもするだろう。

エビとトマトがあればパスタ料理が一品つくれそうだ。

……そんなことを脳内で話し合い、「エビとトマトのクリームパスタ」を目指すことにした。

パスタを製麺する

まずはメインとなるパスタを製麺する。

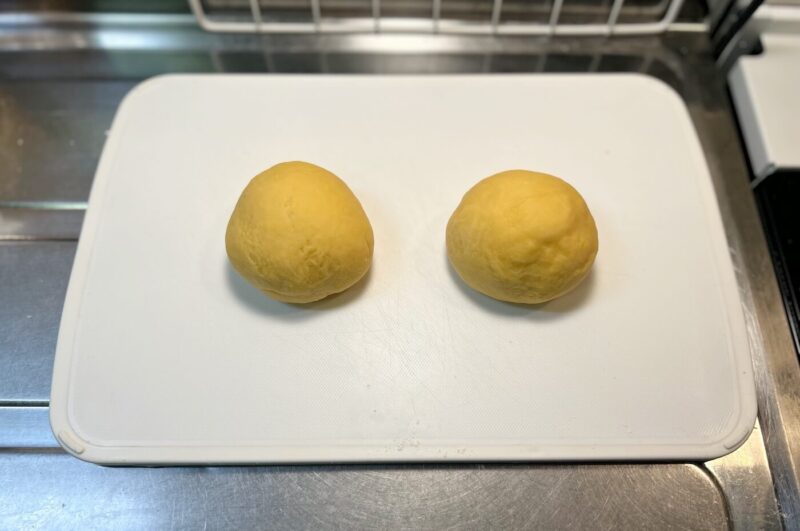

小麦粉、卵、塩、オリーブオイルを混ぜ合わせて、

まとまるまで捏ねる。

少し寝かせた後、

適度な大きさに分けて、

綿棒で伸ばし、

適度な大きさにカットする。

こうして、フェットチーネ風の麺が完成した。

初めてパスタを手打ちしてみたが、意外と形になったことに驚いている。

本筋とは全く関係ないが、パスタを手打ちすることの「めちゃくちゃ料理している感」と達成感は想像以上に高いので、ぜひ多くの方に勧めたい。

一部を茹でて食べてみた。

お店で食べるような生パスタには程遠いが、うっすらと小麦の香りがしてそれなりにおいしい。

やたら歯切れのいい食感になってしまったことが少し気になるが、ひとまず製麺には成功した。

早速、乾燥させるためにパスタを揚げようと思う。

油の温度は中華麺で成功した140℃に設定した。

……油にパスタを入れてからわずか数十秒後の出来事だった。

!?

!?!?

!?!?!?!?!?

麺の中に大量の気泡が発生してしまった。

麺に幅がある分、蒸発した水分が麺の外に出られなかったのだろうか?

あるいは、麺を包丁で切った時に断面が圧着されてしまった……?

食べてみるとクラッカーやKFCのビスケットのような味がする。これはこれでおいしい。

こういう見た目のおかきか煎餅があったな。

品質には問題がなさそうなので、このまま自然乾燥させることにする。

調味料・かやくをつくる

続いて、調味料とかやくの準備をする。

材料はドライトマト、砂糖、塩、胡椒、唐辛子、乾燥バジルを使う。

乾燥している材料を集めたので、特に複雑な工程はない。

ドライトマトを細かくカットし、

他の調味料と合わせておく。

以上で調味料の準備は完了した。

最後に、かやくの準備をする。

材料は冷凍エビ、玉ねぎ、にんにくを用意した。

エビは前述の通り、油で揚げた後に自然乾燥させた。

玉ねぎとにんにくを薄く刻み、

油で5分ほど揚げる。

クッキングペーパーで油を切り、エビと同様に自然乾燥させる。

これで全ての食材の準備が完了した。

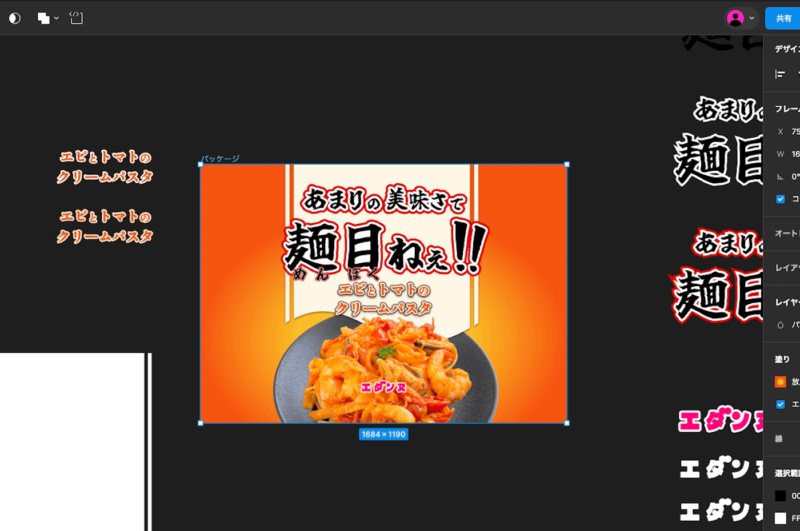

パッケージもつくってみる

興が乗ってきたので、簡易的ではあるがパッケージを自作してみることにした。

OPPテープとレーザープリンターを使えば、透明なステッカーをつくることができるらしい。

この手法を応用してつくってみる。

パソコンでパッケージをデザインし、

レーザープリンターで印刷する。

印刷した用紙に隙間がなくなるようにOPPテープを貼り、

しばらく水につける。

数分後、指で紙の面を擦る。

すると、テープから紙だけが剥がれてインクが残る。

全ての紙を取り終えたら、適当な大きさの袋にインクの残ったテープを隙間なく乗せる。

インクの載ったテープは粘着力が弱まっているようなので、上からさらにテープを貼りつけて袋と接着させた。

こうしてパッケージの袋ができた。

かやくと調味料はそれぞれ透明な袋に入れて、ヒートシーラー(熱でお菓子などの袋に封をする機械)で封をする。

最後にパスタ、調味料、かやくを自作パッケージに詰めて、自作パッケージをヒートシーラーで封をする。

こうして、オリジナルのインスタント麺が完成した。

パスタを揚げるときに適度な大きさにまとめきれず、一回り大きくなってしまったが、なかなか満足のいく出来になったと思う。

オリジナルインスタント麺の調理

パッケージ化してから間もないが、自作したインスタント麺を調理して食べてみようと思う。

まずは500mlの水を沸騰させる。

袋から材料を取り出し、

ドライトマトが崩れるのに時間がかかりそうなため、調味料を最初に投入する。

……10分ほど煮込んだがドライトマトが崩れる気配がない。

仕方がないのでかやくを投入する。

かやくを入れてから約5分後、麺を入れて4分ほど煮込んだ。

実食

皿に盛り付けて、パスタが完成した。

パスタに気泡が入っていることもあり、見た目が抜群に良いとは言えない出来栄えになってしまったが、にんにくの良い香りがしておいしそうな雰囲気はある。

「クリームパスタ」にはできなかったことが少し心残りではある。

トマトがクリーム状になった仕上がりを期待していたのだが、ドライトマトは長時間煮込んでも形が残ったままだった。

事前に細かく刻んだりペースト状にしたりする必要があったのかもしれない。

悔いても仕方のないことなので、今は目の前のパスタをいただくことにする。

……食える!!!

諸手を挙げておいしいとは言えない出来だが、まずくはない!

調味料を目分量で入れたせいで塩味が足りなかったが、十分に食べられる出来だった。

かやくは特に感動した。 全体的においしい。

玉ねぎとにんにくは、自炊でつくったパスタのそれらとほとんど遜色のないほどの味・香り・食感がする。

エビは少し硬さが残ってしまったが、しっかりと「エビを食べている」感のある仕上がりになっていた。

元のパスタの歯切れも良かったせいか、麺は少し伸びたような食感になってしまった。

茹で時間が少し長かったのだろうか?

調べてみると「生パスタは、強力粉を多く使うとモチモチとした食感に、薄力粉を多く使うと歯切れの良い食感になる」らしい。

改善の余地はあるが、改善の目処が立っているので、次につくる際にはもっと上手くやれそうだ。

最後に

インスタント麺を自作してみて、市販のインスタント麺に対する見方が少しだけ変わった自覚がある。

値段にばらつきはあるとはいえ、「この安さ・早さ・手軽さで、こんなにおいしいものが食べられるなんて」という驚きと感謝の気持ちがより一層強くなった。

あと単純にインスタント麺の工場見学に行ってみたくなった。

どうやって麺を乾燥させているのか、どんな機械で自動化させているのか好奇心が湧いた。

最後に、

「インスタント麺は自作するより買った方が圧倒的においしい」

「インスタント麺を自作する労力で普通に自炊した方がおいしいご飯が食べられる」

という当たり前の気付きがあったので共有させていただきます。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

えだんぬ

えだんぬ

加味條

加味條

かとみ

かとみ

ARuFa

ARuFa

オモコロ編集部

オモコロ編集部