ギリシャの柱は逸脱する

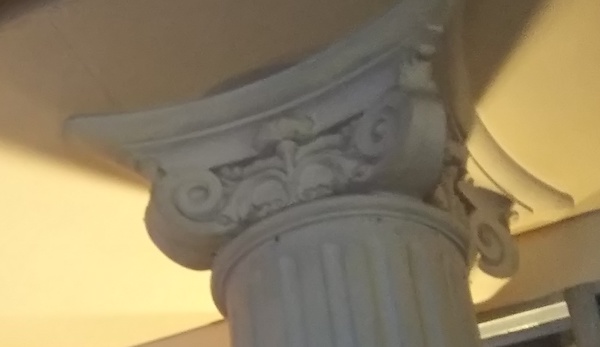

例えばこれ。

「でかい」

一本だけで、でかすぎるのではないか。ただこれは間違いなく「イオニア式」だ。

ちなみにこの建物、設計したのは建築家の隈研吾(くま・けんご)。

かの有名な、新しい国立競技場の設計を担当した人物である。

▲新国立競技場(写真提供:吉田ボブ)

新国立競技場は、木を基調とした素材による洗練されたデザインが特徴的。

こんなスマートな建築をデザインする隈さんでも、ギリシャの風は感じたくなるものなのだろうか。

さらに面白いのは、もともとこの建物、商業施設が入るビルだったのだが、現在は「東京メモリードホール」という斎場になっていて、ギリシャの柱の中がそっくりそのまま葬儀場になっているというのだ。

ギリシャの風を感じながら埋葬……。

▲柱の横には「メモリードホール」と書かれていて、建物全体がすごいことになっている。

次はこれだ。

某ゲームセンターで撮影された一枚。これは何式だろう?

一見「イオニア式」に見える。

でもよく見てみよう。

何だこれは。

見たことあるような、ないような、あるような……

あ。

逆向きのイオニアだ!!

イオニア式のくるくるってやつを上下逆さまにしたら、こうなる。

試しに先ほどの巨大なイオニア柱を反転させてみよう。

▲上の写真と比べてみてね

逸脱には、基本のパターンを少しアレンジさせたものもあるということだ。

次はこちら。

このホテルの上にある装飾をズームすると……

何だ?

くるくるっとなっているのは、どこかイオニア式っぽい。

しかしその下の植物っぽい装飾はどこかコリント式っぽさもある。考えられる可能性は一つ。

「複合系」

イオニアとコリントを足してしまったのだ。

これを撮影したのは新宿のラブホテルだが、新宿にはとんでもない架空のギリシャが存在している。

こうして見ていくともはや東京で観測できるギリシャの柱は、大部分が正しいギリシャの柱でないのでは? という疑念が頭をよぎってくる。

逸脱した柱からも、私はギリシャを感じていいのだろうか?

悩ましい。

悩んでいる間も、私は逸脱するギリシャの柱たちに出会うことになる。

架空のギリシャとイオニア式の謎

小見出しが「世界の七不思議風」になってきたが、まだまだ架空のギリシャはある。

何か怖い。

イオニア式なんだろうが、なんかマキマキの数が多い。何だこれは。さなぎのようだ。成長したら中からなんか出てくるんじゃないか。

イオニア式のグルグルを過剰なまでに巻いたわけであるが、ここで逸脱する柱に、ある方向性があることに気づく。

「過剰である」

過剰なのだ。

考えたら先ほど紹介したこれもそうだった。

「でかい」

過剰にでかいのだ。こんなに大きくする必要はなかった。

これはどうだ。

「やけに豪華」

某ゲームセンターにあったものだが、いくらなんでもゴールドにする必要はなかっただろう。

しかもマキマキの部分がお花のように飾られている。

これも分類するならイオニア式だし、実際にそれを意識しているのだろうが、逸脱しすぎではないか。

これはどうか。

「上だけある」

そうだ、ドーリア式の「上だけある」だけでなく、イオニア式にも「上だけある」が存在する。

ここで、逸脱するギリシャの柱たちを見ていて私はある共通点に気が付いた。

「イオニア式、多いな」

ここまで紹介した逸脱する柱の多くが「イオニア式」である。

全てが全てそうだという分けではないが、おかしなギリシャの柱は圧倒的に「イオニア式」が多い。

しかし、なぜイオニア式なのだろう?

この謎を突き詰めていくと、ギリシャの柱についての思わぬ真相が見えてくるのである。

イオニア式はなぜ多い?

一度、疑問点を整理しよう。

ギリシャの柱を街中で観察しながら、それらがときに元の柱の形を逸脱し、過剰な装飾が施されている例を見てきた。

そこから見えてきたのは、「逸脱する柱はイオニア式の柱が多い」ということだった。これはなぜだろう。

この謎を解くには、ギリシャの柱が施されることの多い施設について考えていけば良いと思う。

こうした柱が多く見られるのは、ラブホテルやゲームセンターのような、歓楽のための施設だ。葬式場になっちゃった所もあるけどさ。

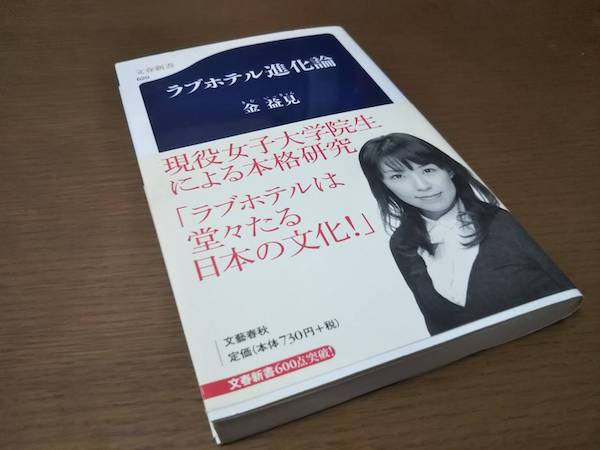

世の中にはいろいろな研究者がいるもので、ラブホテルの研究者というのがいるらしい。

その方の著書『ラブホテル進化論』がこの問題を考える一助となった。

▲『ラブホテル進化論』

人々の(外国への)あこがれは、そのネーミング、すなわちホテル名にも反映されている。[……]その時々の話題性の高いもの、流行などもホテル名に取り入れられた。例えば1970年に開催された大阪万博にちなんで、その頃、「ベニス」「アメリカン」「ナイアガラ」などと言った、海外を意識したネーミングが流行った。(金益見『ラブホテル進化論』、文藝春秋、2008年、p. 29)

ラブホテルというのは、海外へのあこがれを反映して、そのホテル名が付けられていた時代もあったのだ。

同書では、ホテルの外観もホテル名と同じように、当時の人々が憧れた外国の建築を真似して作られたと書かれてある。

その時、見た目からも分かりやすいギリシャの柱が「海外」を表現する装飾として取り入れられたのではないだろうか。

つまり、海外への憧れが無数のギリシャの柱を作り出したのだ。

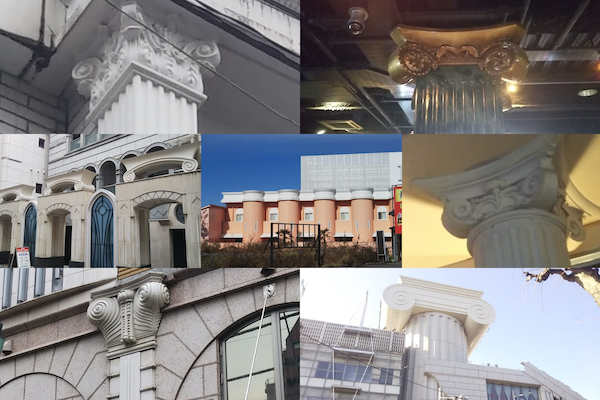

▲お城のような外観をしたラブホテル。ギリシャだけでなく、中世ヨーロッパのお城のような外観も流行ったという

そのようにして人々の憧れをホテルの外観に反映させるとき、柱をどのようにしたら効果的だろうか?

「ドーリア式」

ドーリア式では少しシンプルすぎて、あまり目立たない感じがする。

「コリント式」

確かにエレガントで目立ちやすいが、装飾として取り入れるのには複雑すぎて難しい。

お金もかかる。

そんな時に、ある者が気付いた。

「イオニア式だ!!!!!」

イオニア式ならば見た目のインパクトもあるし、コリント式ほど複雑ではないので作りやすさもバッチリ。

だからこそ、イオニア式は多くのギリシャ風装飾で取り入れられたのではないだろうか。

しかしここで問題が発生する。その者らの問題とはつまりこういうことだ。

「正確なギリシャの柱のデザインがよく分からない」

今回の記事では便宜上ギリシャの柱のタイプ分けを、柱頭の形のみで行っているが(一番分かりやすいから)、実はこれだけでは不十分で、本物のギリシャの柱はもっと細かく、装飾が全体に占める割合や長さが決まっているのだ。

ギリシャへの憧れを建築に取り入れようと試みた者たちには、憧れこそあれど正確にギリシャ風建築を再現することは難しかった。

だからこそ、こんなにもおかしなギリシャの柱が増えてしまったのだろう。

では、日本でギリシャを感じたい私はどうすればいいのか?

結論。全部、ギリシャだ

先ほど書いたように、昔の人も私と同じでギリシャ(外国)に憧れていた。

その憧れがそれぞれの思うギリシャの柱を生み出し、東京にはギリシャの柱が溢れるようになった。

いわば、パラレルワールドのギリシャが無数に生まれたわけである。

▲日本に存在するパラレルなギリシャたち

しかしそれらに対して「これは本物か?」なんて問うことは、ナンセンスだ。

そもそもここは日本だ(いまさら?)。ギリシャじゃない。

かつての人々が「これはギリシャだ!」と思って柱をせっせと作ってきたその心に、嘘はない。

その人たちはそれが本物だと思って作ってきたのだ。

私は柱を見て、ギリシャを感じていいのだ。

そして、先人たちもそうした柱を作り、ギリシャを感じてきたのだ。

なんだかスピリチュアルな感じになってきたが、そう考えるとなんだか心の底にじんわりと広がるものがないか。

昔の人もみんな海外に憧れ、リスペクト精神の現れとして日本の中に海外を作ったのだ。なんと親近感の沸くことか。

さて、そろそろこのギリシャへの旅に幕を下ろすこととしよう。

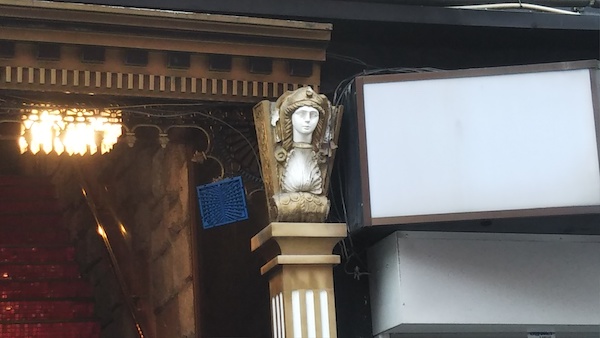

最後に、一つ見てもらいたいものがある。

ギリシャに憧れ、日本にギリシャを作ってきた先人たちが作った偉大な柱である。

「謎の女」

柱の上に謎の女がいる。

これは、ドーリアか、イオニアか、コリントか。

少なくとも、どれでもないだろうな。これもまた、私のように外国を夢見た人の仕業なのだろうか。

憧れはときに不可思議なものを作り出す。

谷頭和希

谷頭和希

ARuFa

ARuFa

たばね

たばね

梨

梨

マッハ・キショ松

マッハ・キショ松

ストーム叉焼

ストーム叉焼