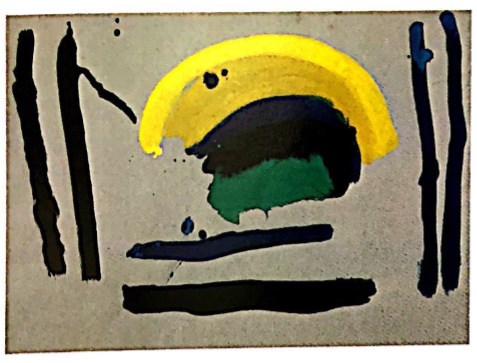

突然ですが、以下に示す2枚の絵、どちらが「よい絵」だと思いますか?

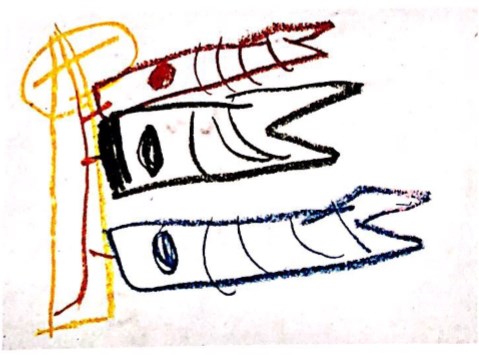

どちらも2、3歳の子どもが描いたものです。

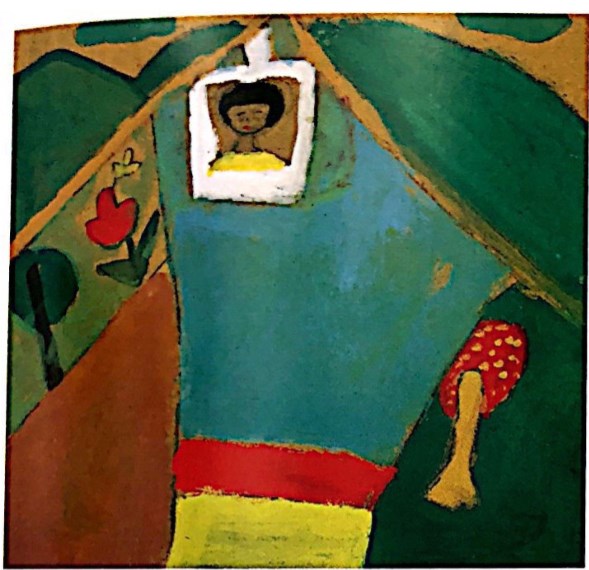

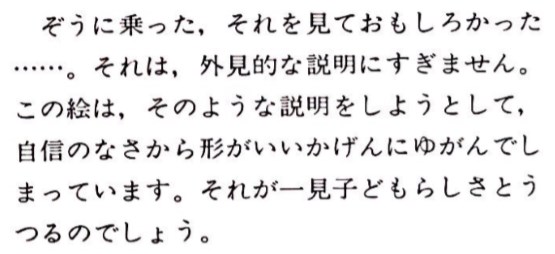

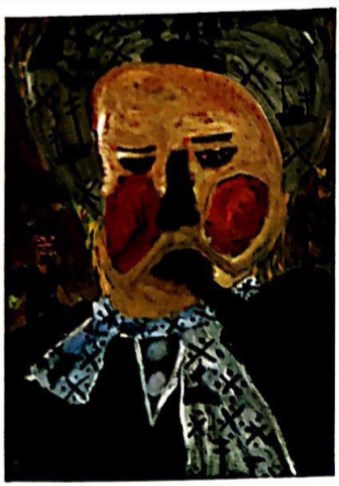

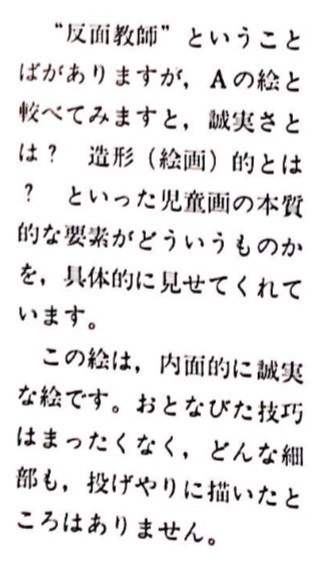

A

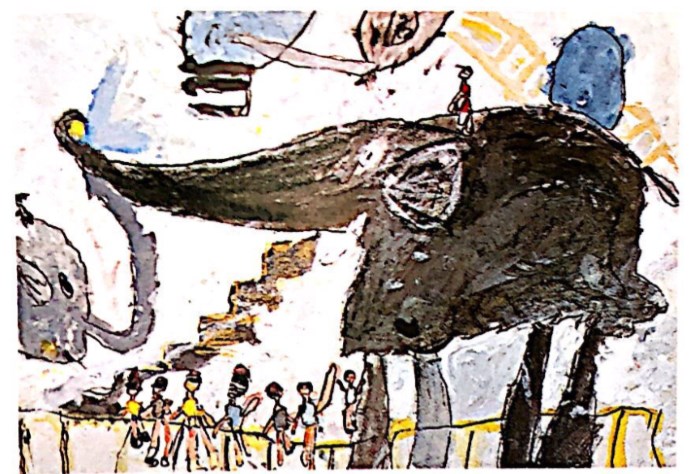

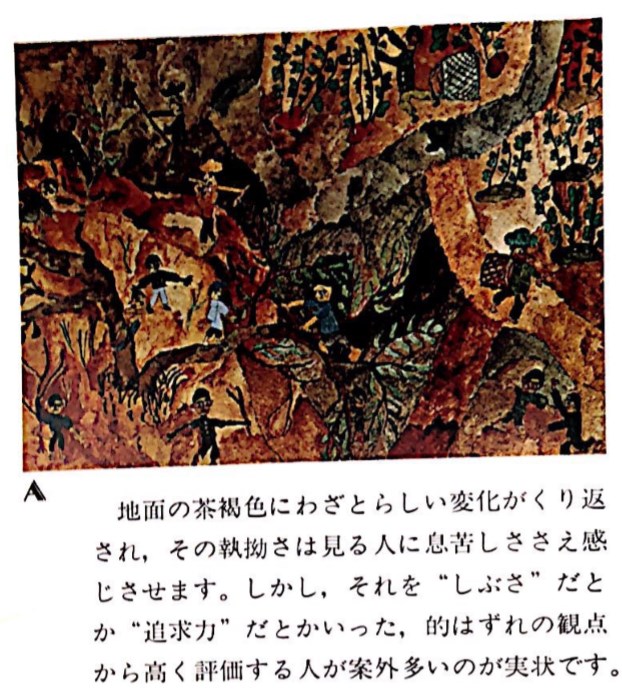

B

引用:創美美育協会愛知支部 編(1989年)『原色よい絵よくない絵事典』p.11

どうでしょう?

わかりましたか?

1989年に出版されたこちらの本『原色よい絵よくない絵事典―幼児画・児童画の見方、導き方』によれば、この2枚の絵で「よい絵」は圧倒的にAです。

書かれている評価を見てみましょう。

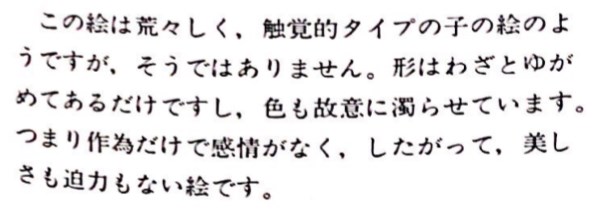

Aの評価

引用:創美美育協会愛知支部 編(1989年)『原色よい絵よくない絵事典』p.11

引用:創美美育協会愛知支部 編(1989年)『原色よい絵よくない絵事典』p.11

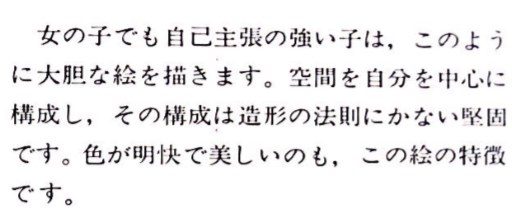

Bの評価

引用:創美美育協会愛知支部 編(1989年)『原色よい絵よくない絵事典』p.11

引用:創美美育協会愛知支部 編(1989年)『原色よい絵よくない絵事典』p.11

感情のひからびた絵!?

2歳児になんてこと言うんだ!!

『よい絵よくない絵事典』

『原色よい絵よくない絵事典』、とっくに絶版なので入手は困難なのですが中古で手に入れました。

かなり前に書店で立ち読みし、その内容に衝撃を受けて以来ずっと探していた逸品。あまりにすごい内容だったので「夢……?」と思ってた時期もあったのですが、読んでみたら夢じゃなかったことがわかりました。

本書は児童の美術教育に関する研究書。なのですが、「子どもにはテクニックにとらわれない創造的な絵の描き方を教えるべきだ!」という思想が強すぎて、子どもの「よくない絵」を辛辣に斬り捨てるなかなかヤバい本です。

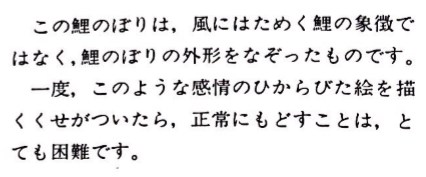

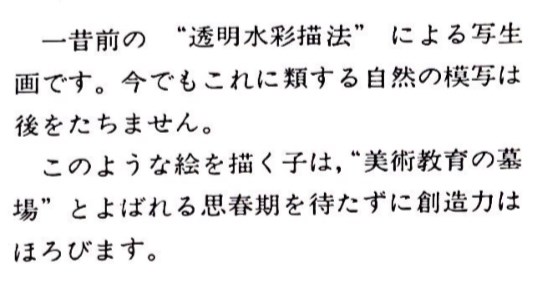

たとえばこちらの絵。小2女子の作品です。年齢のわりにめちゃめちゃうまいな~と私なんかは感心してしまったのですが……

引用:p.16

引用:p.16

評価厳しっ!

「もう完全に自己表現力を失っています」って……。「テクニックを教え込まれることで創造性が損なわれる」という立場にある本書の筆者からすると、この絵は典型的な「よくない絵」なんですね。

引用:p.17

引用:p.17

このように技巧に頼らない作品は「よい絵」として称賛される一方で……

引用:p.18

引用:p.18

「きちょうめんに描いた絵ですが、ただそれだけのことです」

「自分の意志も感情もおさえ、ただ従順だけがとりえといった子どもの絵です」

「よくない絵」には辛辣どころか憎しみすら感じられるこの舌鋒。もし私がこの絵を描いた子の親ならはらわたが煮えくり返ってると思います。

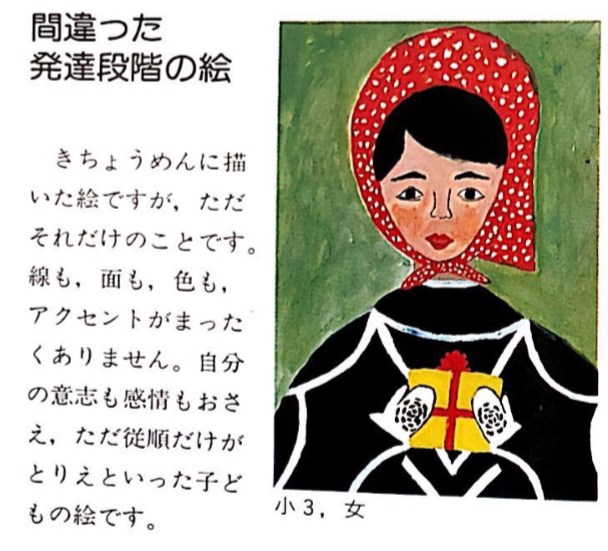

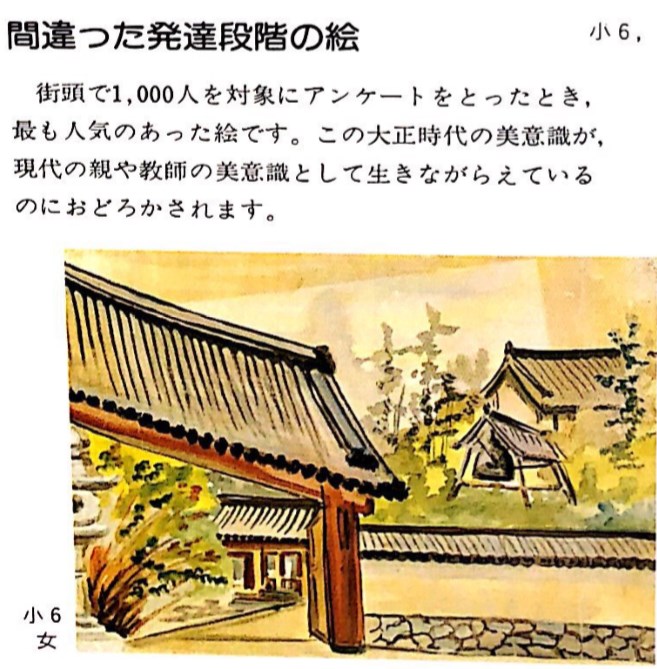

こちらの絵は「よい絵」でしょうか?「よくない絵」でしょうか?

引用:p.23

引用:p.23

よくない絵でしたね。

「このような絵を描く子は、“美術教育の墓場”とよばれる思春期を待たずに創造力はほろびます」

言葉が強すぎる。

引用:p.26

引用:p.26

テクニックに甘んじて「うまい絵」を描く子どもの作品は徹底的に認めない姿勢を貫いています。

良し悪しの基準がわかってきたでしょうか。

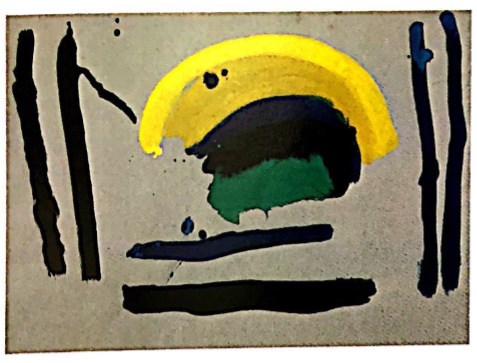

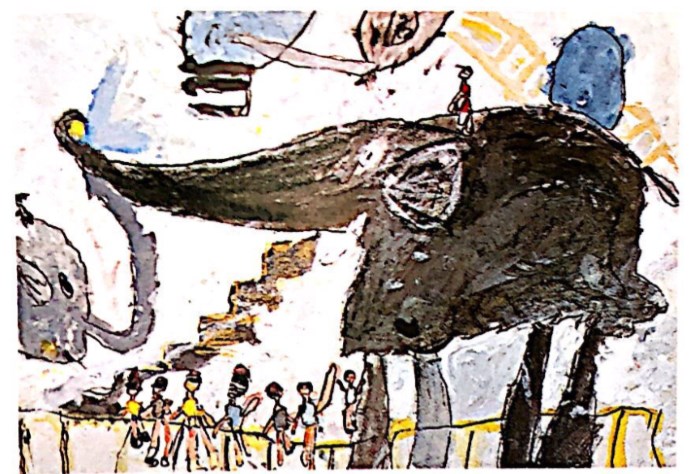

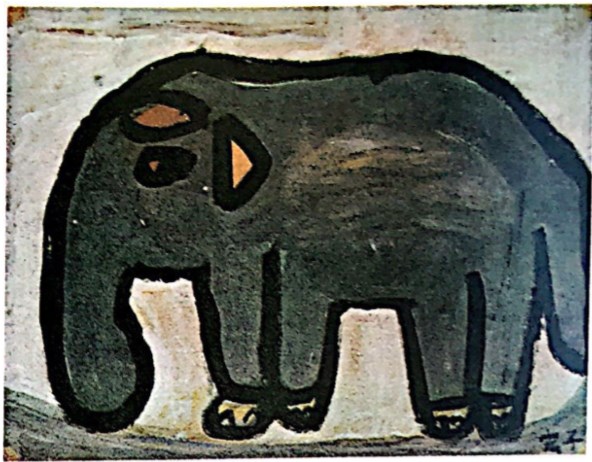

では以下の2枚は?

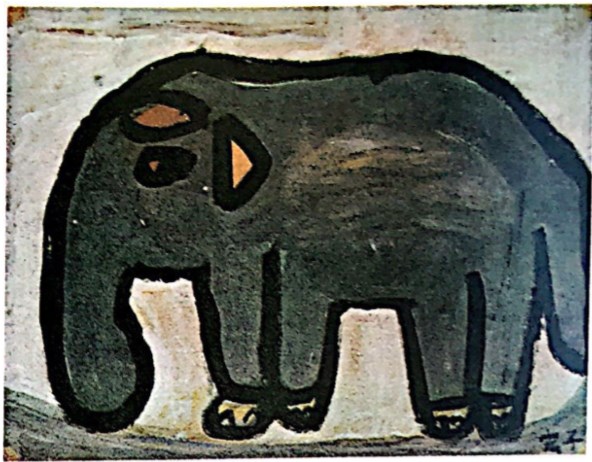

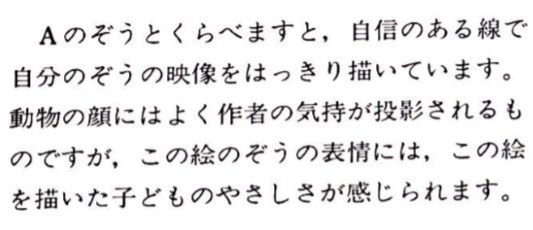

A

B

引用:p.37

引用:p.37

だんだん傾向がわかってきたのではないでしょうか。

正解はこちら。

引用:p.37

引用:p.37

よくない絵はAでした。

それにしても「この絵のぞうの表情には、この絵を描いた子どものやさしさが感じられます」……本当かなぁ~~?

だんだんと傾向が掴めてきました。

テクニックに堕していない、素朴な絵が評価される傾向があるようです。

かと思いきや……

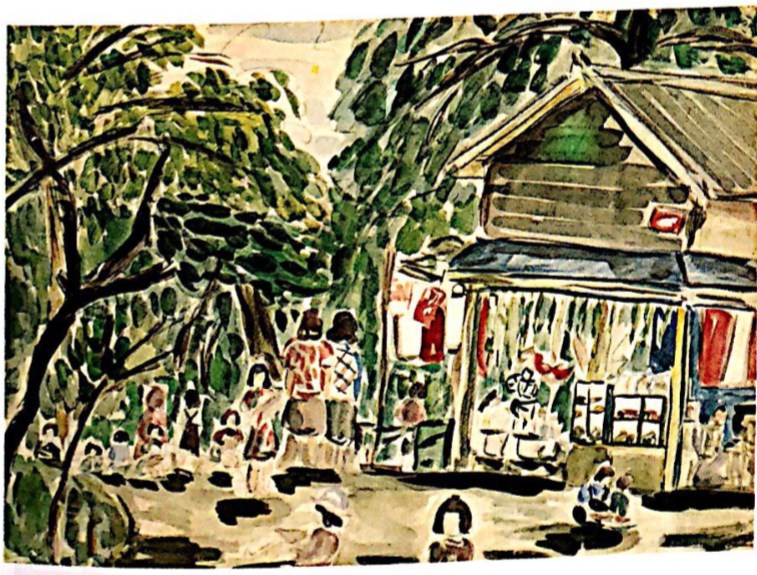

引用:p.27

引用:p.27

この絵はダメらしいです。

素朴ならいいというわけではなく、素朴っぽいウケ狙いが見透かされた絵にも同様に辛辣な評価を加えます。隙がなさすぎる。

しかし、この判断基準が読んでいる限りだとかなり不明瞭に思えることも多々あります。

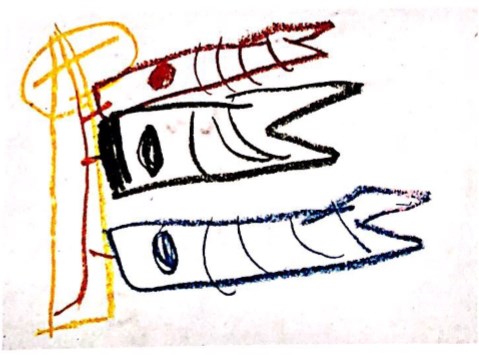

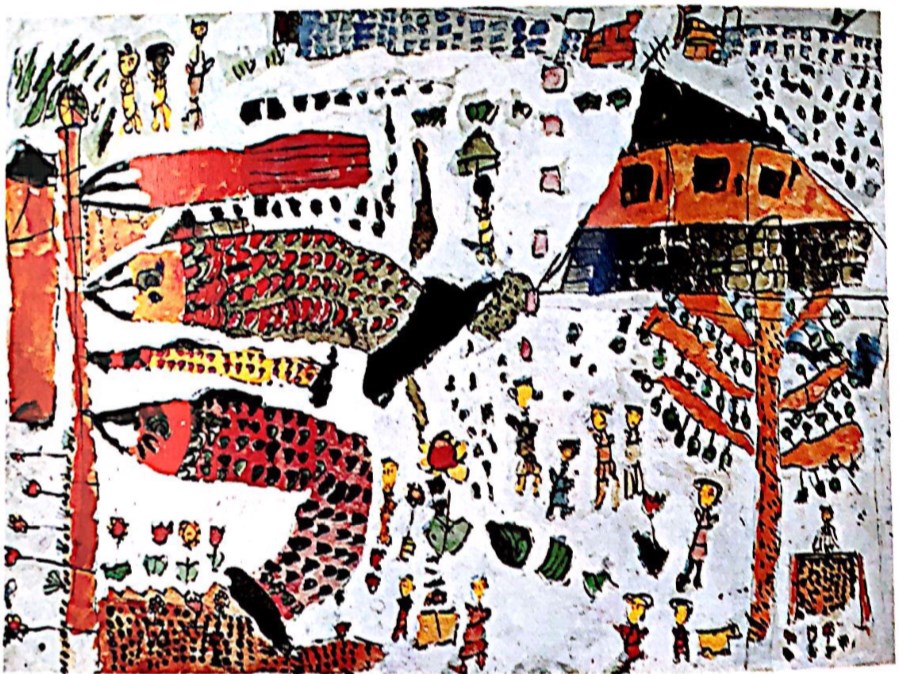

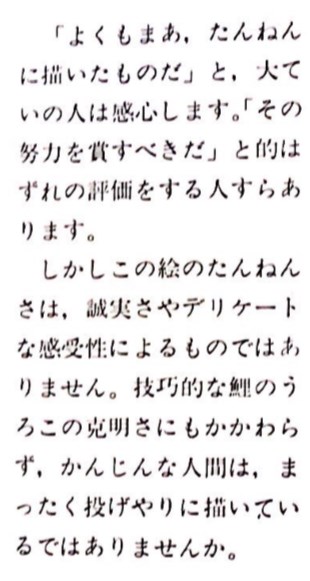

たとえば、以下の鯉のぼりの絵は「よくない絵」という評価をされています。

評価されているのは以下の絵。

引用:p.44

引用:p.44

みなさんはどう思いますか?

私はこの2つの絵に、そこまで評価を二分するような差を見いだせませんでした。

Aの絵の人物を「かんじんな人間は、まったく投げやりに描いているではありませんか」と断じ、Bの絵は「どんな細部も、投げやりに描いたところはありません」と評価しています。

しかし、「かんじんな人間」とはどういうことでしょうか。Aを描いた子は人間よりも鯉のぼりを描きたかったのかもしれないし、人物の描き方もBに比べて投げやりにも見えません。何をもって絵から子どもの内面までを読み取って評価しているのか、全く見えてこないんです。

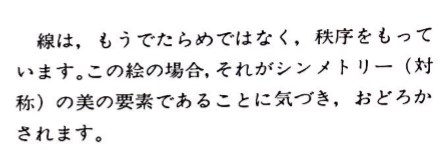

引用:p.46

引用:p.46

こちらの評価にも疑問があります。「開放的で活気に満ちた表現こそ、本来の子どもらしい絵」というのは、何を根拠に言っているのか不明です。

息苦しさを感じる絵にも美術的な傑作はありますし、子どもがそういうものを描いて評価されないのであれば、それは情操や道徳の教育と絵単体としての評価がごっちゃになっているのではないでしょうか。

子どもらしさを大人が決めることへの無自覚

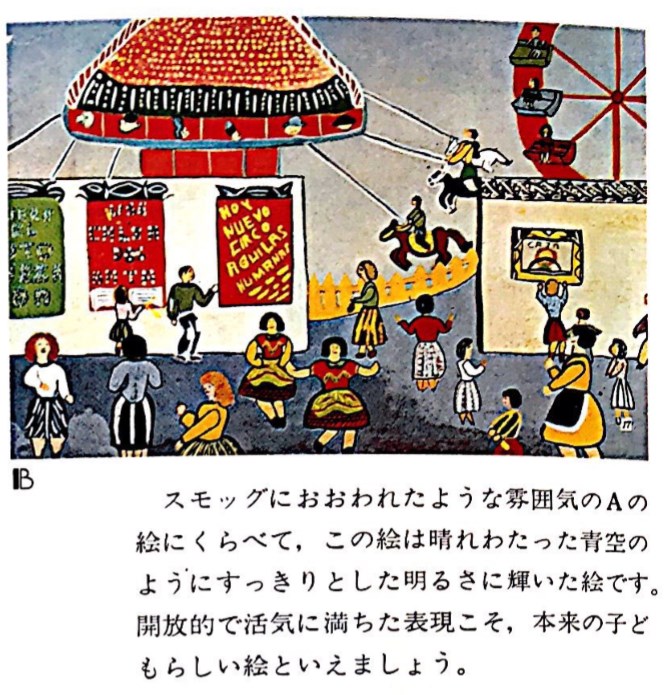

引用:p.159

引用:p.159

本書がつくられたことの背景には、過去の美術教育が子どもに「うまい絵」という尺度だけを押し付けることで、絵から創造性を奪ってきたことがあります。それへのカウンターとして、子どもらしい創造性を基準にした教育を提唱しているのです。

しかし、その「子どもらしさ」も大人が評価する(せざるをえない)、という根本的な問題に対して、本書での姿勢はあまりに無自覚ではないかと思います。

あるべき子ども像をつくりあげ、それに沿っているか否かで作品を二分するのは、単に絵を上手いか下手かで判断するのと同じくらいリスキーです。明確な基準を示せないぶん子どもにとっての理不尽感は強くなるので、よりリスクは高いかもしれません。

実際、本書の後半では「子どもを『創造的な絵を描くグループ』と『概念的(説明的)な絵を描くグループ』に分けて、学力試験の成績を比較する」というテストを行っています。その分け方自体に恣意性が感じられ、理科の実験で描いた図に関して「創造的グループ」の描いた絵に「創造性が認められる」などと評価したりしていて、かなり誘導的な印象も受けます。

美術教育が単なる技能実習と化すことに問題意識を見出すのはわかりますが、とはいえあまりにも抽象的な「創造性」を教育者が共有し、その基準によって子どもを一方的に評価するのは現実的に無理なのではないか……と思いました。

逆に言えば、美術教育は根本的にそういう矛盾を抱えていて、今でもなおそれは解決されていないのだと気付かされます。

ダ・ヴィンチ・恐山

ダ・ヴィンチ・恐山

百瀬ガンジィ

百瀬ガンジィ

山下ラジ男

山下ラジ男

ギャラクシー

ギャラクシー

モンゴルナイフ

モンゴルナイフ

かまど

かまど みくのしん

みくのしん

ナ月

ナ月

ブロス編集部

ブロス編集部