「ねえシオリちゃん、今日学校終わったらうち来ない? この前のゲームの続きやろうよ」

友達のユカちゃんからそう誘われた時、わたしはついうろたえてしまった。

ユカちゃんと一緒に遊びたくないわけじゃない。だけどわたしは、ユカちゃんの家にはあんまり行きたくない。だってあの家には……お兄さんがいるから。

「あれ、もしかしてなんか用事あった?」

「う、ううん、大丈夫だよ」

それでもわたしは、なんでもないふりをして誘いを受けることにした。ゲームをしたいのは本当だし、お兄さんを理由に誘いを断るのも申し訳ない気がしたから。でも……

「やったー! それじゃまた後でね!」

笑顔で立ち去っていくユカちゃんを見て、わたしは胸騒ぎをおさえることができなかった。

放課後、わたしは一度家に帰ってランドセルを置いてからユカちゃんの家に向かうことにした。学校から直接行ってもよかったけど、そうしなかったのは心のどこかでやっぱり行きたくないと思っているからなのかもしれない。

ユカちゃんの家はこのマンション。1階のオートロックで部屋番号を押したら、ユカちゃん本人が応答してくれた。よかった。もしかしたら今日は、お兄さんがいないのかもしれない。わたしは少しほっとしてユカちゃんの部屋まで行き、玄関のドアを開けた。

「こんにちは! ユカのお友達?」

いた。なんで。安心しかけてたのに。

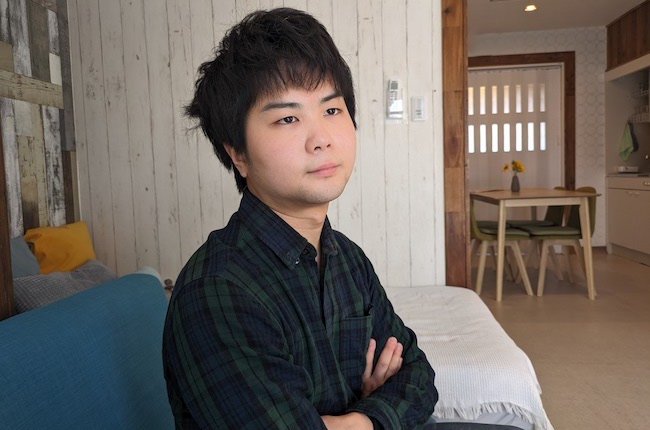

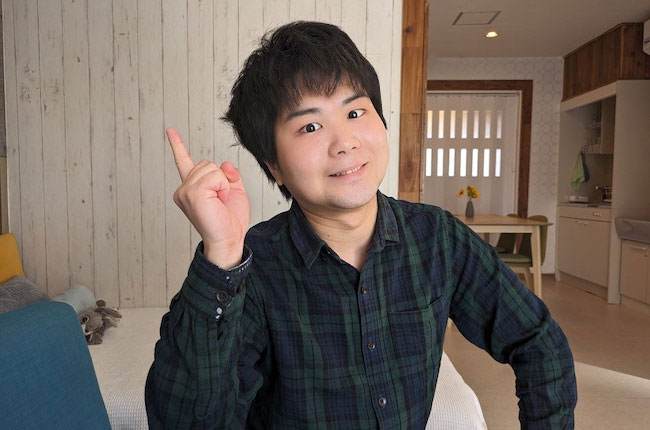

この人がユカちゃんのお兄さん。わたしはこの人が苦手だ。一見するとふつうの人に見えるかもしれない。だけど……

「あれっ、そういえば君前も来てたよね? えーっと、確か名前は……」

「あ、えっと」

「待って言わないで! こういうのは自分で思い出してナンボだから! えーっと、君の名前は……あっ思い出した! 三葉ちゃんだ! 『君の名は』だけに! 君の前前前世から僕は君を探しはじめたよ〜♪」

「…………」

「ほら、ツッコミツッコミ! 『わたしは三葉じゃないですよ!』って!」

……そう、この感じ。

これが、わたしがこの人を苦手な理由。最初は気さくで明るい人なのかなと思ってた。でもどうやらそうじゃない。この人は、こっちの反応もお構いなしに一方的におどけ続けてきて、しかもそれが全然面白くない。面白くないどころか、意味が全くわからない。なのに自分では面白いと思っているらしい。自分のことをひょうきん者だと思っているらしい。わたしはそれがたまらなく怖い。

「ほら早く早く! これじゃ俺がスベってるみたいじゃん!」

「あー……えっと」

「もーお兄ちゃん、シオリちゃん困ってるでしょ。ごめんねシオリちゃん、上がって?」

わたしが口ごもっていると、お兄さんの後ろからユカちゃんが顔を出した。ほっとしたけど、正直わたしはもうユカちゃんの家に来たことを後悔しはじめていた。

「あ、君シオリちゃんっていうんだ。オッケー、覚えたよ! シオリちゃん1名様、ごあんなーい!」

「お、お邪魔します……」

ユカちゃんの家に上がって、リビングのソファに座る。当たり前のようにお兄さんも隣に座ってくる。どうして自分の部屋に戻らないんだろう。気まずいという感覚がこの人にはないんだろうか。

「ねえ、今日はお母さんはいないの?」

わたしはユカちゃんに小さな声で聞いた。今までの経験上、家に親がいる時はお兄さんは比較的静かになると知っていたからだ。

「お母さんは今日はパートだよ。夜まで帰ってこないんじゃないかな?」

ああ、最後の希望も……わたしはいよいよ観念するしかなくなったようだ。

「ほらユカ何してる、早くお客様にお茶とお菓子をお出しして! 」

「そ、そんな、別にいいですよ……」

「いやいや、あいつは気が利かないからちゃんと教育してよそで恥をかかないようにしてやらないと。あっユカ、ついでに俺のコーヒーも淹れといてね」

「はーい」

ユカちゃんは嫌な顔ひとつせずお兄さんの言うことに従っている。すごいな。わたしだったら、こんな人と一緒に暮らさなければいけないとしたら3日で家出したくなると思う。

「シオリちゃんは今日は何? もしかして俺に会いに来てくれたとか?」

「い、いえ、そういうわけでは」

「もう、シオリちゃんはつれないな〜。そりゃ冗談だけどさ、ちょっとくらいはノッてくれてもよくな〜い?」

「すいません……」

「頼むよ? で、何しに来たの?」

「えっと、この前のゲームの続きをしようと思って」

「ゲームね〜。俺もシオリちゃんくらいの年の頃はいろいろやってたけど、最近はあんまやらないな。ね、今の小学生の間では何が流行ってるの? お兄さんに教えてよ」

「まあ……ふつうにポケモンとか」

「ピッカピー、ピカピカ、ピカッチュウ!!」

「ひっ……!?」

「技! 技選んで! ピカチュウが覚える技!」

「えっ……じゃ、じゃあ……10まんボルト……?」

「よしきた! ピカチュウ、10まんボルト!」

「ピカ〜〜〜〜〜〜〜〜ッ!!!」

「…………」

「ポケモン!」

「え、あ、はい……」

……何? どういうこと? 怖い。わたしはどうすればよかったの?

ぼう然としていると、キッチンの方からユカちゃんの「あれ?」という声が聞こえてきた。

「お兄ちゃん、インスタントのコーヒーもうないよ?」

「は? ちょっと前まであっただろ。なんで?」

「さあ、お母さんがお菓子作りに使ったんじゃない?」

「マジかよふざけんなよ……ユカ、ちょっと買い行ってきてくれない? ついでにみんなで食べるお菓子とかも買ってきなよ」

なんで。自分で買いに行けよ。そうすれば全て解決するのに。

わたしは、行かないで、という強い思いを込めてユカちゃんを見た。絶対に行ったらダメ。今ユカちゃんがいなくなったら、わたしは──

「もーしょうがないなあ。じゃあコンビニ行ってくるね」

ああ。

わたし、終わったかもしれない。

ここは友達のユカちゃんの家。だけどユカちゃんはいない。買い物に行ってしまったから。今この家にいるのはわたしと、それから……

「2人きりになっちゃったね」

この変なお兄さんだけ。誰か助けてほしい。

「……」

「もしかして、シオリちゃん緊張してる?」

「……まあ、ちょっと」

「そりゃそうだよね、俺みたいな年上のヤツといきなり2人になったら緊張しちゃうよね。でも大丈夫! 俺なんて、全っ然ちゃんとしてないから! 同級生の男子だと思ってよ!」

「はは……」

「俺よりシオリちゃんの方がよっぽどしっかりしてると思うよ。確か学校で図書委員やってるんでしょ? ユカから聞いたよ」

「あ、まあ、はい」

「シオリさん、この本貸してくださーい!」

「!?」

「はははは、シオリちゃんがいるからここ図書室かと思っちゃったよ! てかこれは俺の本だっての! 貸し出すも何もないっての!」

「……」

「面白いこと好き?」

「……は、はい。まあ」

「よかったー。面白いこと嫌いなのかと思ったよ。さっきから全然笑わないからさ」

うう……

ユカちゃん、早く帰ってきて……

「あ、じゃあ、あの話いっちゃう!?」

「え?」

「あれ、シオリちゃんこの話知らない!? マジで言ってる!? ちょっと勘弁してよ〜!」

「はあ……」

「いやはあじゃなくて、『どんな話ですか!? 早く聞かせてください!』でしょ」

「す、すいません……えっと、『どんな話ですか、早く聞かせてください』……」

「もーしょうがないなあ、そこまで言うなら聞かせてあげる!」

「この前道歩いてた時なんだけど、道端に子供の靴が片っぽだけ落ちてたのね。普通そういうのってさ、子供が履いてるのが脱げちゃったのかと思うじゃん。でも俺はそれを見て、『これって誰かがわざと置いてるんじゃないかな?』って思っちゃったの。もしそうだったら超ヤバくない!?」

「だってそうだったらさ……ブフッ! わざわざ子供の靴を買ってそこらへんの道に放置してる奴がいるってことだよ!? そんなんめっちゃ狂気感じるよね!? だからマジで全国の靴屋さんに言いたい! 子供の靴を買う客には、ちゃんと『子供いますか?』って聞くようにって! ハハハハハハハ!!」

「…………」

「……え、どこがわからなかった?」

「いや、わからないわけではなくて……」

「じゃあなんで笑ってないの?」

「……すいません」

「……」

「……」

「なーんか、シオリちゃんと喋ってても手応えないんだよな」

「……はあ」

「その感じ。こっちがせっかく盛り上げようとしてるのにさ、全然リアクションしてくれないじゃん。ビデオに向かって喋ってるみたいなんだよな」

「……すいません」

「あーいいよもう。じゃあ俺、ビデオと話すことにするから」

「……え?」

「あっ、シオリちゃんこんにちはー! 今日は来てくれてありがとね! へー、そうなんだ〜! やっぱりシオリちゃんと話すの楽しいな〜!」

「あ、あの……」

「……」

「なーんちゃって、冗談冗談! びっくりした?」

「……」

「ごめんね、怖かったよね? 大丈夫、本当は全然怒ってないから安心して?」

「はい……」

「でも」

「シオリちゃんは、もっとちゃんとリアクションできるようにならないとダメかな」

「はあ……」

「そうだ、じゃあゲームしよっか!」

「え?」

「ゲームって言ってもシオリちゃんの大好きなポケモンじゃないよ? これは、シオリちゃんのリアクション力を鍛えるゲームでーす!」

「は、はあ……」

「シオリちゃんも来年は中学生でしょ? 今はよくても、中学に入ってからもそんな感じだったらみんなに嫌われちゃうよ?」

「……そうなんですか?」

「そうだよ! クール気取りでスカしてる奴が一番最悪だから! 人がせっかく笑かそうとしてやってるのにマジで何様だよ」

「じゃ、ルール説明ね! 今から俺がどんどんボケていくんだけど、そのあとに手を挙げるのね。シオリちゃんは、俺が右手を挙げたらツッコんで、左手を挙げたらお腹を抱えて笑えばいいわけ。リアクションを間違えたり、5秒以内にリアクションできなかったらアウト! 簡単でしょ?」

「はあ……」

「はあと言ったらハーバード。よーし、じゃあさっそく第1問いくよ! デデン!」

「今何時かなー……ってもうこんな時間!? 遅刻しちゃう〜!」

「え? あー……」

「シオリちゃん、アウトー。ちゃんと『時計は時計でも腹時計が時間のあてになるかー!』ってツッコまないと。こんな簡単な問題も答えられないんじゃヤバいよ?」

「は、はい……」

「じゃ、2問目ね」

「だ〜る〜ま〜さ〜ん〜が〜こ論破! それってあなたの感想ですよね?」

「えっと……はははは……」

「はいアウト。ちゃんとお腹を抱えて大笑いしろって言ったよね? そんな笑い方じゃ全然足りないから。真面目にやってくれる? じゃ次ね。ショートコント・ファミレス」

「ウィーン。いらっしゃいませ。お客様何名様ですか?100名様です。おタバコはお吸いになりますか?タバコは健康に良いから吸いません。ご注文はお決まりですか?おき・まりで。パンとライスどちらになさいますか?パントライストンで。ドリンクバーはおつけしますか?おつけはするけどお告げはしません。お支払い方法はどうされますか?おいしかったのでタダでいいです。また来てくれますか?いいともー!」

「…………」

「なんで黙ってるの? やる気あるわけ? じゃあもう制限時間とかいいから、今のに全力でツッコんでみて。ほら」

「えっと……なんでファミレスなのに……その、いいともーって……」

「何ボソボソ言ってんの? 全然聞こえないんだけど。もういいよ、次」

「ぞーうさん、ぞーうさん、おーはながながいのね、そーうよ、平安時代よりなーがいのよー♪」

「……はっ、わーっはっはっはっは! お、面白いですー! あはははは……」

「おっシオリちゃん、やればできるじゃーん! まだ全然表情固いけど、特別に合格点あげちゃう! おめでとー!」

「あ、ありがとうございます……」

「そんなにつまらねえか」

「……いや」

「なあ、俺はそんなにつまらねえか? 正直に言えよ」

「いえ、そんなことは……」

「正直に言えっつってんだろ」

「…………」

「……はい、つまらないです」

「はーい!!ワッカリマシター!!」

「ひっ……!」

「うんうん、全然いいよー!オッケーだよー!つまらなくってスミマセーン!つまらなくってゴメンナサーイ!ワンワン!ニャーニャー!マンゴスチーン!!」

「そっかそっか、俺ってつまらないもんね!うんうん、そっかもう、全然ありがとね!じゃああれか、いいよいいよ、もう別にどうでもいいからさ、俺準備してくるね!」

「あ、あの……」

「お待たせしましたご主人さまー!」

「!?」

「これならみんな俺がつまらないってわかるよね!これなら全然心痛まないよね!てかマジでテンション上がってきたわ!フォーーーーーーー!!!そんじゃもう、ひと思いにヤッちゃってください!お願いしまーす!!」

「刺して?」

「え」

「刺せよ」

「……そんなことできません」

「は?なんで?俺のことつまらないって言ったよね?なら俺を包丁で刺すくらいどうってことないよね?早くやれよ」

「い……いやっ……!」

「嫌じゃねえよ。刺すまで帰さねえからな」

「うぅっ……ひっっ……うわあああああん!!」

「何泣いてんの?お前みたいなのにつまらないとか言われて泣きたいのはこっちなんだけど?ほら包丁持てやクソガキ」

「それじゃあカウントダウンいっくよー! みなさんお待ちかね、つまらないお兄さんの処刑まで10秒前!」

10!!

9!!

8!!

7!!

6!!

5!!

4!!

3!!

2!!

1!!

テッテレー!ドッキリ大成功〜〜〜!!!

実は今までの、ぜーんぶドッキリでしたー! めっちゃ迫真の演技だったでしょ! ジョークジョーク、ただのブラックジョークだよ! どう?? 怖かった?? びっくりした??

……え?

もしかして、本当に俺が刺されると思った? 俺が痛い目に遭ってるのを見たかった? そっちの方がスカッとした……?

ちょっとちょっと、勘弁してよ〜!! 冗談キツいって〜!! そんな冗談、俺でも思いつかないよ〜!!

ハハハハハ!!!

ハハハハハ!!!

ハハハハハ!!!

ハハハハハ!!!

ハハハハハ!!!

ハハハハハ!!!

ハハハハハ!!!

ハハハハハ!!!

ハハハハハ!!!

ハハハハハ!!!

ハハハハハ!!!

ハハハハハ!!!

ハハハハハ!!!

ハハハハハ!!!

ハハハハハ!!!

は〜〜……

面白いね、ホント!

彩雲

彩雲

金輪財 雑魚

金輪財 雑魚

ダ・ヴィンチ・恐山

ダ・ヴィンチ・恐山

小山健

小山健

BIGSUN

BIGSUN

城戸

城戸